お通夜に参列したりお手伝いを頼まれた時、何を持って行けば良いか迷う人も多いことでしょう。

お通夜は故人を一晩見守る大切な儀式ですから、故人や遺族に失礼のないようマナーを守ったものを揃えておきたいものです。

お通夜の持ち物は、立場・性別・お手伝いの有無によって少しずつ持ち物の内容が異なります。

そこで今回は、お通夜の基本的な持ち物をさまざまなケース別にご紹介するとともに、お通夜の持ち物のマナーについても解説します。

お通夜の持ち物の基本

お通夜の持ち物には、立場や性別に関係なく共通した基本があります。

ここでは、基本となるお通夜の持ち物を詳しく紹介しますので、お通夜の持ち物を用意する時の参考にしてみてください。

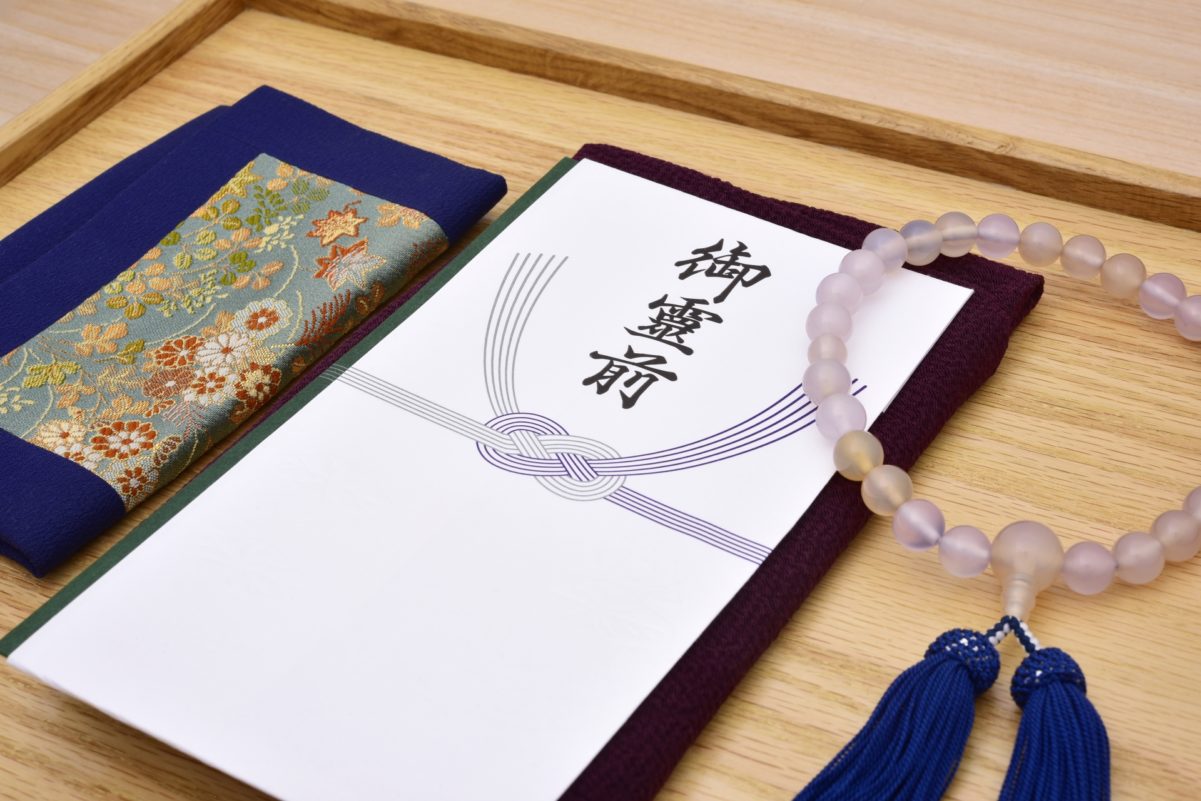

- 数珠

- 袱紗

- 香典

- ハンカチ

- ティッシュ

- 財布

- 携帯・スマートフォン

- カバン・バッグ

数珠

お通夜では、お参りの際に数珠を用意しておくことが一般的です。

数珠は主に「本式数珠」と「略式数珠」に分かれており、本式数珠は宗派によってその形も変わってきます。

日本でのお通夜は仏式が多く、さらに仏教も宗派によって数珠に違いがあるので、もし本式数珠で参列するのなら事前にどの宗派でお通夜が行われるかを調べておき、それに合わせて数珠を用意すると良いでしょう。

略式数珠はすべての宗派で使用できるものなので、仏式のお通夜であればどの宗派で持っていても問題ありません。

ただし、神式・キリスト教でのお通夜の場合は、数珠を用いることが逆に失礼になりますので注意してください。

袱紗

袱紗(ふくさ)とは、香典袋を包んで持ち運びするための袋のことで、慶事のお祝いを包む際にも使用します。

袱紗にもさまざまな種類がありますが、お通夜の持ち物として用意する場合、不祝儀用の袱紗を用意しなければなりません。

香典を包むための袱紗は、黒・グレー・紺といった暗い色合いのものを用意してください。

紫色の袱紗は、弔事・慶事の両方で使用できますので、もし袱紗選びで悩む時には紫色の袱紗を用意しましょう。

香典

香典は、故人や遺族に対してお悔やみの気持ちを表したもので、立場によって包む金額は異なります。

一般参列者の場合、包む金額の相場は3千円から5千円ほどです。

職場で複数人分を集める場合、一人千円ほどを目安にしてまとめ、「〇〇一同」という形で香典を包みます。

香典の表書きは必ず薄墨で書き、包むお金も新札ではない使用感のあるお金を包むようにしましょう。

ハンカチ

お通夜で使用するハンカチは、できれば黒か白の無地で派手ではないものを選びます。

小さなお子さんと一緒の場合、ハンドタオルなどで対応することもあるかと思いますが、その場合も無地の黒やグレーなど、目立たないものを用意しましょう。

多少の刺繍やレースがついたハンカチは大丈夫ですが、あまりデザインに富んだものは控えるようにしてください。

ティッシュ

お通夜の持ち物としてティッシュを用意する時は、人前で出しても恥ずかしくないものを選ばなければなりません。

例えば、お店の勧誘や配布物などで頂いたポケットティッシュだと、広告などがあしらわれていて人前で出すのもはばかられます。

また、子供用の可愛いデザインや派手な色のティッシュも、お通夜の持ち物としては相応しくありません。

お通夜の席にポケットティッシュを持っていく時は、無地かシンプルなデザインのティッシュを用意しましょう。

財布

お通夜に参列する時の財布は、小さめで派手ではない色合いの財布を使用します。

黒や茶色の革製財布があれば良いですが、ない場合は暗い色の財布であれば問題ありません。

お通夜の席では、できるだけ荷物を小さくまとめて持ち歩くのがマナーなので、普段長財布を使っている人も小さめの財布に移し替え、必要最小限の貴重品だけを持ち歩きましょう。

携帯・スマートフォン

携帯やスマートフォンは、万が一の連絡用としてお通夜の持ち物に入れておきます。

例えば、もしお通夜の席に遅れそうなら葬儀場へ連絡したり、道に迷った時の検索用として使用しましょう。

会場に入ったらマナーモードにし、お通夜の邪魔にならないようしまってください。

カバン・バッグ

お通夜で持つカバンやバッグは、次のようなものを用意します。

- 基本の色は黒

- シンプルなデザイン

- 金具が付いていないもの

- 布製で光沢がないもの

- 直接的に殺生につながる素材でないもの(ヘビ皮・ワニ皮・ファー素材など)

さらに、カバンの大きさもハンドバッグやクラッチバッグ程度にとどめ、できるだけ手荷物が少なくなるようにしましょう。

【遺族・親族】お通夜の持ち物

故人の遺族・親族の立場でお通夜に参列する場合は、故人を一晩見守るための持ち物を準備しなければなりません。

では、具体的にどのようなものを揃えればよいのか、遺族・親族のお通夜の持ち物を紹介します。

- 替えの下着

- 衛生用品

- 髭剃り

- メイク道具

替えの下着

遺族・親族は、お通夜の儀式と通夜振る舞いが終わった後、そのまま葬儀場にとどまり一晩を過ごすことが一般的です。

そのため、翌朝には下着などもすべて新しく変え、できるだけ清潔にして葬儀に参列しなければなりません。

最近では、葬儀場の控え室にも浴室が整っていて、顔を洗ったり汗を流すことも可能ですが、その場合にも着替えは必要です。

遺族・親族の立場であり、お通夜の後一晩泊まる予定がある場合は、替えの下着や着替えも持ち物として用意しましょう。

衛生用品

歯磨き粉や歯ブラシ、爪切り・櫛といった衛生用品も、一晩泊まりのお通夜の持ち物として必要です。

特に、夏場の場合は制汗剤やボディーシートなども用意し、匂いにも注意を払っておくと良いでしょう。

ただし、衛生用品であっても香料が強いものを選んでしまうと、マナー違反になってしまいます。

お通夜の持ち物として衛生用品を用意する時は、無香性か微香性で匂いが強くないものを選びましょう。

髭剃り

遺族・親族の男性は、参列前に整えられるよう髭剃りも忘れないようにしてください。

日常的に綺麗に髭を揃えている場合は別ですが、男性の髭が伸びていると清潔感がなく、葬儀の場に相応しくありません。

お通夜明けでゆっくり髭が剃れないという場合は、電動髭剃りなどを用意して簡単に整えられる準備をしましょう。

メイク道具

遺族・親族でお通夜に一泊する女性は、簡単なメイクができるようメイク道具を持ちましょう。

もともと、お通夜や装備では派手なお化粧はマナー違反です。

しかし、少し肌を整えたり薄くリップを塗る程度のメイクは、清潔感もアップし失礼にはなりません。

フルメイク用の道具は必要ありませんが、少し整える程度のメイク道具は準備しておきましょう。

【男性】お通夜の持ち物

お通夜の持ち物の基本は先ほどお伝えしたとおりですが、性別によってもお通夜の持ち物に違いがあります。

男性の場合は、「外してはいけないマナー」と「全体的な清潔感」が大切なので、それに合わせた持ち物を用意しなければなりません。

ここでは、お通夜に参列する男性の持ち物について解説しましょう。

- 黒のネクタイ

- 制汗シートなどの衛生用品

- 小さめのセカンドバッグ

黒のネクタイ

男性がお通夜の席に参列する場合、基本となる服装は「準喪服以上」です。

具体的には、ブラックフォーマルや光沢のない黒のスーツでですが、夕方以降に始まるお通夜に参列する場合、仕事先から直接葬儀場に向かうことも少なくありません。

事前に着替えられれば良いですが、どうしても間に合わないという場合には、最低でも黒のネクタイだけは身につけるようにします。

もしお通夜に参列する予定があり、時間の都合上どうしても着替えが間に合わないという場合は、黒のネクタイを用意しておき最低限のマナーを守れるようにしましょう。

制汗シートなどの衛生用品

汗をかきやすい男性は、お通夜の持ち物として制汗剤や制汗シートを用意し、葬儀場へ入る前にケアをしておきましょう。

特に、夏場は自分で気がつかないうちに肌が汗ばんだり皮脂でベタつくことがありますので、制汗シートなどできになる部分をケアして清潔感を整えましょう。

小さめのセカンドバッグ

お通夜に参列する男性の多くは、わずかな貴重品と数珠・香典などを上着のポケットに入れ、手ぶらで参列する傾向があります。

もちろんそれでも問題ないのですが、実は派手な腕時計やブレスレット・指輪も外さなければならないため、ポケットに詰め込むと膨らんでしまい見た目に影響が出る可能性があるのです。

このような事態を防ぐために必要なのが、クラッチバック程度の小さなセカンドバッグです。

セカンドバッグを持っておくと、数珠や袱紗に包まれた香典を痛めることがなく、外し忘れたアクセサリー類も安全に保管できます。

お通夜の持ち物を準備する時、思ったよりも持ち物が多いと感じたら、無理にポケットに詰め込まずセカンドバックを持つようにしましょう。

【女性】お通夜の持ち物

女性がお通夜に参列する場合、持っておくと便利なのが「不足の事態に備えた持ち物」です。

では、具体的にどのような物を揃えるとよいのか、女性が持っておくべきお通夜の持ち物を紹介しましょう。

- 予備のストッキング

- メイク道具

- アクセサリーを仕舞う小物入れ

予備のストッキング

女性がお通夜に参列する場合、足に身に付けるのは黒のストッキングです。

しかし、ストッキングは少し引っ掛けるだけでも伝線しやすく、さらに黒の伝線は目立ちやすいという欠点があります。

さらに、お通夜や通夜振る舞いの席は、場所によって靴を脱いで上がらなければならないケースもあり、伝線したストッキングをそのままにできないこともあるでしょう。

このようなトラブルに備えて、女性はお通夜の持ち物に予備のストッキングを用意しておくことをおすすめします。

「持ち歩かなくても葬儀場の近くで買えばよい」と考える人もいますが、葬儀場の場所によっては近くにお店がないことも多いので、予備のストッキングを用意しておきましょう。

メイク道具

お通夜に参列すると、故人を思って涙ぐんだり、時間が経つにつれてメイクが崩れることも少なくありません。

薄いナチュラルメイクが基本なので、そこまで大きく崩れることはないですが、お通夜の後の通夜振る舞いで食事を頂いた後などは、もともと薄いメイクがほとんど取れるケースもあります。

このような事態に備えて、いつでもメイクが直せるよう最低限のメイク用具を用意しておきましょう。

アクセサリーを仕舞う小物入れ

お通夜に参列する女性が身につけて良いアクセサリーは、「パールの一連ネックレス」「パールのイヤリングやピアス」「結婚指輪」です。

アクセサリー以外にも、派手な髪飾りやリボンなどは身につけてはなりません。

しかし、お通夜という急な弔事の席に慌てて駆けつけた場合、うっかりいつものアクセサリー類をつけたままというケースもあります。

このような場合に必要なのが、アクセサリーを仕舞う小物入れです。

特に、鎖(くさり)が細いネックレスの場合、バッグにそのまま仕舞うと鎖が切れたり絡まることがありますので、アクセサリーを仕舞う小物入れを準備しておきましょう。

お通夜のお手伝いで必要な持ち物

故人や遺族・親族と親しい間柄の人は、お通夜の席でお手伝いをお願いされることがあります。

どのような役割を担うかにもよりますが、お通夜のお手伝いをする人は、それに合わせて必要な物を準備しなければなりません。

ここでは、お通夜のお手伝いで必要な持ち物を紹介しますので、お手伝いを依頼された際の参考にしてみてください。

- 黒のエプロン

- 黒の布製バッグ

- 黒のヘアピン・シュシュ

- 黒のカーディガン

黒のエプロン

黒のエプロンは、主に通夜振る舞いやお茶出しのお手伝いをお願いされたときに用意します。

黒無地の生地でシンプルなデザインなので、一つ持っておくといざというときに困りません。

急な訃報で用意できない場合でも、できるだけ黒に近くシンプルなデザインのエプロンを用意しましょう。

黒の布製バッグ

黒の布製バッグは、エプロンやちょっとした小物など、お手伝いをする道具を入れるために使います。

靴を脱いでお手伝いをしなければならない時も、ビニール袋に靴を入れてから黒の布製バッグに入れておけば、靴を見失わず便利です。

こちらも弔事用として購入できますが、間に合わない場合はできるだけ黒の近い無地の生地のバッグで対応しましょう。

黒のヘアピン・シュシュ

お手伝いをする人は、動いてる最中に髪の毛が邪魔にならないようまとめておかなければなりません。

この場合に必要なのが、黒のヘアピンやシュシュなどのヘアアクセサリーです。

弔事でのヘアアクセサリーは、目立たない黒でコンパクトなものが基本なので、黒のヘアピンやシュシュを用意しておきましょう。

黒のカーディガン

秋から冬の季節だと、寒い中でお通夜のお手伝いをすることもあります。

しかし、喪服の上着を着たままお手伝いをすると、汁物や飲み物がはねて汚れてしまうかもしれません。

このような場合に必要なのが、汚れても気にせずお手伝いができる黒のカーディガンです。

黒のカーディガンの場合、男性がお手伝いをする時にも上着を汚さず重宝しますので、お通夜の会場設営や荷物運びなど、力仕事がある場合には一枚持参しておくと良いでしょう。

お通夜の持ち物のマナー・注意点

お通夜は、亡くなった故人に哀悼の意を表し、一晩見守るための大切な儀式です。

したがって、お通夜に参列する人はお通夜に相応しい持ち物を用意し、マナーを守らなければなりません。

では、お通夜の持ち物ではどのような点に気を付けなければならないのか、お通夜の持ち物のマナー・注意点を紹介します。

- アクセサリーはお通夜に相応しいものだけにする

- バッグは光沢がなく小さめのものを選ぶ

- お手伝いは事前に連絡して持ち物を伝えておく

- 子どもの持ち物は色味や派手さに注意する

マナー・注意点①:アクセサリーはお通夜に相応しいものだけにする

お通夜では、基本的にアクセサリーを身につけることはあまり好まれません。

どうしてもという場合でも、パールの一連ネックレス・パールの一粒イヤリングやピアス・結婚指輪だけなど、細かい部分で守らなければならないマナーがあります。

うっかり外し忘れた場合でも、その場で誰かに指摘されたすぐ外して仕舞い、お通夜に相応しいアクセサリーだけを身につけるようにしましょう。

マナー・注意点②:バッグは光沢がなく小さめのものを選ぶ

お通夜の持ち物は、できるだけ少なくしてコンパクトに持ち歩くことがマナーです。

したがって、品物を収めるバッグもできるだけシンプルに、かつ小さめのものを選ばなければなりません。

さらに、お通夜を含めて弔事の席では「殺生につながるもの」「派手で光るもの」はマナー違反です。

これらの点を踏まえた上で、バッグは光沢ない布製で小さめのものを選んで使用しましょう。

マナー・注意点③:お手伝いは事前に連絡して持ち物を伝えておく

お通夜で人手が足りない場合、遺族が親族や親しい人に対してお手伝いをお願いすることもあります。

お手伝いをお願いするのは問題ないのですが、もしお通夜の直前にいきなり連絡してしまうと、相手の方も準備が間に合わないかもしれません。

先ほどお伝えしたように、お通夜のお手伝いをする人は別途お通夜の持ち物を用意する必要があります。

お通夜のお手伝いは、少なくとも最初の訃報をお知らせする時か、ご遺体を安置した段階でお願いするようにしましょう。

マナー・注意点④:子どもの持ち物は色味や派手さに注意する

お子さん連れでお通夜に参列する際は、お子さんの持ち物にも注意をしてください。

カバンやバッグはもちろんのこと、中に入れるハンカチの色合いも注意して、できるだけお通夜に相応しいものを用意しましょう。

また、小さなお子さんをあやすためのおもちゃにも注意が必要です。

音が出るおもちゃは避け、静かに遊べるおもちゃや絵本など選ぶようにしてください。

まとめ

お通夜の持ち物は、参列する人の立場や性別、お手伝いをするかどうかで準備するものに違いが出ます。

自分の立場やお手伝いの有無などを確かめ、わからなければ遺族や親族に相談して、お通夜に相応しい持ち物を用意しましょう。