除籍謄本は戸籍に関する書類の一つですが、利用する機会はそれほど多くありません。

そもそも除籍謄本が何なのかを知らない人も多いので、いざ「手続きには除籍謄本が必要です」などと言われると、戸惑う人もいるはずです。

そこでこの記事では、除籍謄本が必要になる場面や取り寄せ方、取得できる人など、除籍謄本に関する基本的な事項を中心に紹介します。

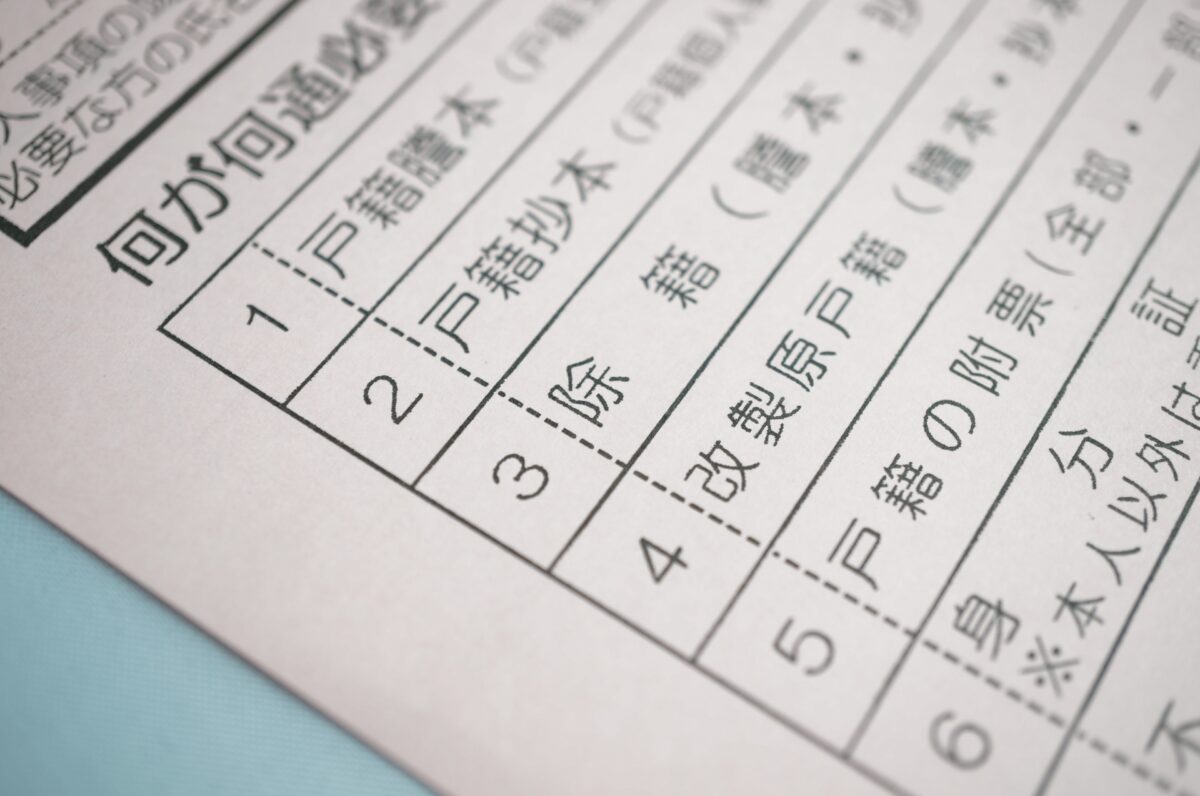

除籍謄本がどのような書類なのか概要を知っておくだけでも相続手続きなどの際に慌てずに済むので、戸籍謄本や改製原戸籍など他の戸籍関係書類との違いも含めて確認していきましょう。

目次

除籍謄本とは

除籍とは、文字通り籍から除くことを指し、子が結婚して親の戸籍から抜けたり、離婚や死亡によって戸籍から除かれたりすることが除籍です。

また、すべての人が抜けて誰もいなくなった戸籍自体を指して除籍と呼ぶこともあります。

- 現在戸籍:現在在籍している人がいる戸籍

- 除籍:在籍している人がおらず閉鎖された戸籍

- 改製原戸籍:法改正によって様式が変わる前の戸籍

そして、戸籍には全部事項証明書(謄本)と個人事項証明書(抄本)の2種類があります。

- 全部事項証明書(謄本):その戸籍に記載されている内容すべてを証明するもの

- 個人事項証明書(抄本):戸籍の記載事項のうち特定の個人について記載されているもの

つまり、除籍謄本とは、それまで戸籍に記載されていた人が婚姻や死亡などの理由で抜けて誰もいなくなった戸籍で、記載されていた全員について内容を証明する書類です。

除籍抄本の場合は、記載されていた人のうち一部の人について記載されています。

なお、全部事項証明書と謄本、個人事項証明書と抄本はそれぞれ同じものですが、紙媒体のものが謄本と抄本、電子化されてデータで保管されているものが全部事項証明書と個人事項証明書です。

昔からの言い方で除籍謄本や除籍抄本と呼ぶ場合もありますが、現在ではデータ化されている自治体が多く、自治体ホームページで全部事項証明書や個人事項証明書と記載しているケースも多く見られます。

除籍謄本の発行申請をする際、謄本と全部事項証明書が同じものを指すことを知らないと混乱する場合がありますが、窓口の職員の方が「謄本」と言っても「全部事項証明書」と言っても基本的に同じです。

紙かデータかの違いだけで証明内容に違いはないので、両者を混同することなく落ち着いて手続きを進めましょう。

除籍謄本が必要になる場面

除籍謄本が必要になる場面としては、主に次の2つが挙げられます。

- 遺産相続

- 家系図の作成

なお、除籍謄本は主に上記の目的で必要になる書類なので、除籍謄本の取り寄せが必要になるタイミングと、除籍謄本が役場で作成されるタイミングは一致するとは限りません。

そもそも除籍謄本が作成されるのは、養子縁組や婚姻、離婚、死亡など、除籍の原因となる届出が役場に出されて、受理された結果として戸籍に誰もいなくなった場合です。

死亡後に除籍謄本が作成されて遺産の相続手続きで使うような場合もありますが、婚姻や離婚などが原因で除籍謄本が作成された場合のように、その直後に手続きなどでは使わないこともあります。

遺産相続

遺産の相続手続きで必要になる書類はケースごとに異なりますが、被相続人(亡くなった方)の除籍謄本が必要になる場合があります。

たとえば、遺産分割協議によって誰が預金を相続するか決まった場合には、銀行で相続手続きをする際に「除籍謄本」または「戸籍謄本」の提出を求められることが一般的です。

その人が亡くなったことで、戸籍が削除されて除籍謄本があれば除籍謄本を、戸籍が削除されていない場合はその人が除籍された戸籍謄本を取得して相続手続きの際に提出します。

家系図の作成

自分の先祖やルーツについて調べたい場合に、家系図を作成することがあります。

家系図の作成方法には文献調査や現地調査を行って調べる方法などいくつかの調査方法があり、役所から戸籍を取り寄せて家系を調べる方法もその一つです。

戸籍をさかのぼっていけば、現代の戸籍制度が整備された明治時代まで家系を調べられる可能性があり、戸籍収集をする中で除籍謄本も必要になります。

除籍謄本と戸籍謄本・改製原戸籍との違い

そもそも戸籍に関する書類は一般の人には馴染みが薄く、似たような名前の書類の違いがわからず悩むことが少なくありません。

相続などの手続きで戸籍に関する書類が必要になることがありますが、それぞれの戸籍関係書類の違いを理解して、一体どの書類が手続きで必要なのかわかるようにしておくことが大切です。

ここでは、除籍謄本と間違えやすい書類として、戸籍謄本と改製原戸籍の2つについて、それぞれ除籍謄本との違いを解説していきます。

戸籍謄本

戸籍には氏名や生年月日が記載され、出生や死亡、婚姻など、その人の身分に関する事項が記録されています。

謄本とは、戸籍に記載されたすべての事項を証明する書類で、戸籍の記載内容すべてを証明する書類が戸籍謄本です。

それに対して、除籍謄本とは、戸籍に記載されている人がすべて除籍になって削除された戸籍謄本を指します。

除籍されるケースとは、結婚して夫婦で新しい戸籍を作るときに親の戸籍から除籍される場合や、亡くなって除籍される場合などです。

これらの理由で戸籍に記載されている人が一人ずつ除籍になり、最終的にすべての人が除籍になると除籍謄本になります。

なお、戸籍謄本も除籍謄本も本籍地に紐づいて市区町村の役場で管理されている点では同じです。

ただし、結婚などに伴って引っ越して本籍地が変わったような場合は、結婚前の過去の戸籍(除籍謄本)と現在の戸籍が保管されている自治体が違う場合があります。

除籍謄本を取得できるのは、現在の本籍地ではなく、その戸籍の本籍地があった役場です。

改製原戸籍

改製とは、法律が変わって戸籍の書式を新しく作り変えることを指します。

改製原戸籍とは、書式が変わる前の古い戸籍のことで、改製に伴って閉鎖された戸籍なので除籍謄本の一種です。

なお、戸籍の様式は今までに何度か変わっていて、たとえば現在の戸籍は横書きですが昔は縦書きでした。

改製原戸籍は、その戸籍の本籍地があった役場で取得できます。

そして、戸籍の改製が行われると記載内容は新しい戸籍に記載されますが、このときに注意が必要なのが、すべての内容がそのまま転記されるわけではないという点です。

そのため、たとえば相続の開始に伴って戸籍を集めて相続人調査を行う場合には、法改正後の新しい戸籍だけでなく、改正前の改製原戸籍の取り寄せが必要になる場合があります。

除籍謄本の取り方・取り寄せ方法とかかる金額

除籍謄本の取り方には次の3つの方法があります。

- 窓口申請

- 郵送申請

- 代理申請

なお、住民票の写しや印鑑登録証明書など、市区町村が発行する証明書の中にはコンビニで発行できるものがありますが、除籍謄本はコンビニ交付に対応していません。

少なくとも2021年4月時点でコンビニでは取得できないので、除籍謄本が必要な場合には、ここで紹介する申請方法に従って「本籍地の市区町村役場」で手続きをする必要があります。

窓口申請

自治体の役場に行って窓口で除籍謄本を請求する場合は、本籍地の市区町村役場で手続きに必要な書類を提出して申請します。

必要書類

除籍謄本を取得する際の必要書類としては、その戸籍に記載されている人やその配偶者が申請するケースであれば、次の書類が必要になります。

- 申請書(交付請求書など自治体によって用紙の名称が異なる場合がある)

- 印鑑

- 本人確認書類

申請書は役場に行けばもらえますが、自治体のホームページに用紙が掲載されていてダウンロードできることもあるので、まずは手続きをする自治体のホームページを確認してみましょう。

本人確認書類は、運転免許証など顔写真入りの証明書であれば1点で済みますが、健康保険証や年金手帳など顔写真がないものを使う場合は、一般的に本人確認書類として2点以上の提示を求められます。

窓口に行ってから必要書類の不足に気づくと、出直すことになって再度役場に行く手間がかかってしまうため、必要書類や手続き方法は事前に自治体に問い合わせて確認するようにしてください。

また、戸籍に記載されている人の直系尊属(父母など)や直系卑属(子や孫など)が除籍謄本を請求する場合は、戸籍に記載されている人と請求者との続柄を確認できる資料が必要になります。

続柄を確認できる資料には戸籍謄本等が該当するので、必要であれば請求者自身の戸籍謄本を先に取得するようにしましょう。

ただし、請求先の自治体に続柄を確認できる資料がある場合は、戸籍謄本等の続柄を確認できる資料の提出は一般的に不要です。

費用

除籍謄本の発行手数料として、どこの自治体でも1通につき750円かかります。

戸籍謄本の発行手数料が1通450円であるのに比べると少し高めです。

なお、除籍謄本の発行にあたっては、自治体の役場に行くまでの交通費のほうが高くつくことがあります。

郵送申請

自治体に手続き書類を郵送して除籍謄本を請求する場合は、必要書類を揃えた上で本籍地の市区町村役場に郵送して申請します。

必要書類

除籍謄本を取得する際の必要書類としては、その戸籍に記載されている人やその配偶者が申請するケースであれば、次の書類が必要になります。

- 申請書(交付請求書など自治体によって用紙の名称が異なる場合がある)

- 本人確認書類(住所が記載された書類)のコピー

- 返信用封筒(切手を貼付)

申請書は、自治体のホームページに用紙が掲載されていてダウンロードできることが多いため、まずは手続きをする自治体のホームページを確認してみましょう。

また、自治体のホームページに用紙が掲載されていない場合などは、そもそも申請書を郵送してもらわなければなりません。

そのため、申請書の取得方法がよくわからない場合には、まずは手続きをする自治体に問い合わせて確認するようにしてください。

本人確認書類については、現住所の確認を行う必要から、住所が記載された面のコピーを取って郵送する必要があります。

返信用封筒には切手を貼付して、請求者の現住所を記入するようにしてください。

また、戸籍に記載されている人の直系尊属(父母など)や直系卑属(子や孫など)が除籍謄本を請求する場合は、戸籍に記載されている人と請求者との続柄を確認できる資料が必要になります。

続柄を確認できる資料には戸籍謄本等が該当するので、必要であれば請求者自身の戸籍謄本を先に取得するようにしましょう。

ただし、請求先の自治体に続柄を確認できる資料がある場合は、戸籍謄本等の続柄を確認できる資料の提出は一般的に不要です。

費用

郵送による手続きなので、窓口申請とは異なり切手代や返信用封筒代がかかります。

除籍謄本の発行手数料は、どこの自治体でも1通につき750円です。

なお、郵送申請をする場合の手数料の支払い方法ですが、書類を郵送する際に現金750円を入れて送ることは原則としてできません。

そのため、手数料相当額(750円)の定額小為替を事前に郵便局で購入して、手続き書類の郵送時に同封するようにしてください。

代理申請

除籍謄本は、本人に代わって他の人が代理で取得することもできます。

戸籍に記載された本人やその配偶者、父母や子などの直系血族以外の人が除籍謄本を請求する場合は、さきほど紹介した必要書類に加えて、手続きの際に委任状が必要です。

委任状の用紙は自治体のホームページに掲載されていることがあるので、まずは手続きをする自治体のホームページを確認してみましょう。

なお、委任状は戸籍に記載されている人(戸籍の取得を委任する人)が記入して押印するようにしてください。

また、弁護士や司法書士など一定の資格を持つ人は、職務遂行に必要な範囲で戸籍の取得が可能です。

そのため、たとえば家族が亡くなって相続が開始して相続人調査を行う場合、弁護士や司法書士などの専門家に戸籍の収集をすべて任せることができます。

相続人調査を専門家に依頼した場合は、戸籍の取得費用が実費で請求され、手続き代行手数料として3~5万円程度かかることが一般的です。

除籍謄本を取れる人

除籍謄本を取れるのは次の人たちです。

- 本人

- 配偶者や親、子など一定の親族

- 第三者

本人

除籍謄本に記載されている人は、当然のことながら自分の除籍謄本を請求して取り寄せることができます。

また、本人から委任された人も除籍謄本を請求して取得することができます。

一定の親族

除籍謄本に記載されている人の親族のうち、除籍謄本を請求して取得できるのは次の人です。

- 配偶者

- 父母や祖父母などの直系尊属

- 子や孫などの直系卑属

逆に、上記に該当しない親族の除籍謄本は、他人の除籍謄本ということになるので、仮に請求しても取得できません。

たとえば、兄弟姉妹やその子である甥・姪は、上記の範囲の親族に当たらないため、除籍謄本は取得できないということです。

ただし、配偶者や直系尊属、直系卑属から委任を受けた人であれば除籍謄本を取得できるので、例えばこれらの人から委任状を渡された兄弟姉妹が請求する場合は、除籍謄本を取得できます。

第三者

本人や配偶者、直系尊属、直系卑属以外の第三者でも除籍謄本を取得できる場合がありますが、あくまで一定の場合に限られます。

具体的には次の3つのケースです。

- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

上記の目的で第三者が除籍謄本を請求する場合は、除籍謄本を必要とする理由を明らかにしなければなりません。

正当な理由がなく、不当な目的で除籍謄本を取得しようとした場合は、請求しても役場から拒否される可能性があります。

なお、家系図の作成を目的として戸籍関係書類を取得するようなケースであれば、その旨を説明すれば問題はないため、除籍謄本などの発行を拒否されることはあまり考えられません。

除籍謄本の保存期間と有効期限

最後に、除籍謄本の保存期間と有効期限について確認しておきましょう。

保存期間

平成22年の戸籍法改正後の戸籍については、保存期間は150年となっています。

それ以前の戸籍については、法改正がある度に戸籍の保存期間についても変わっていて、具体的には以下のとおりです。

- 明治19年の法改正後の戸籍:80年

- 明治31年の法改正後の戸籍:80年

- 大正4年の法改正後の戸籍:50年

- 昭和23年の法改正後の戸籍:100年

- 平成22年の法改正後の戸籍:150年

そのため、平成22年6月の戸籍法改正前の戸籍については、現在の戸籍よりも保存期間が短く、保存期間を経過していて既に廃棄されている場合があります。

保存期間が経過した後の戸籍の取扱いは自治体ごとに異なる場合があるため、まずは戸籍を取り寄せる自治体に確認してみましょう。

なお、たとえば相続手続きで使うために戸籍を集める中で、既に保存期間を経過していて廃棄済みの戸籍があると、そもそも戸籍を取得できず手続き書類として用意できません。

このような場合は、手続き書類をどうしたら良いか、銀行などの相続手続き先に確認する必要があります。

また、司法書士や行政書士など相続に強い専門家であれば、相続手続きの進め方をわかっているため、専門家に相談して手続きを依頼しても良いでしょう。

有効期限

戸籍謄本や除籍謄本などの戸籍に関する書類は、それ自体に有効期限は特にないので、発行して何ヶ月を経過すると書類として無効になるということはありません。

また、除籍謄本の場合は既に戸籍が閉鎖されていて、記載内容が変わることが基本的にないので、いつ発行されたものであっても内容は同じです。

その意味でも除籍謄本に関しては有効期限を定める意味がなく、期限は特に設定されていません。

ただし、除籍謄本と違って戸籍謄本の場合は記載内容が変わることがあるので、相続手続きの中には、「手続き前〇ヶ月以内に取得した戸籍謄本が必要」など、期間を指定している場合があります。

たとえば、預金の相続手続きでは、銀行の中には3ヶ月や6ヶ月以内に取得した戸籍謄本等の提出を求める場合があり、期間を経過した戸籍謄本等では受け付けないことがあるので注意が必要です。

3ヶ月以内に取得したものであれば、基本的にどこの金融機関でも相続手続き書類として使えるので問題ありませんが、必要書類の種類や期限は手続きをする銀行に個別に確認したほうが良いでしょう。

また、土地や建物の相続登記を法務局で行うときに戸籍謄本や除籍謄本を提出する場合は、何ヶ月以内に発行したものでなければならないという有効期限はありません。

そのため、不動産の所有者が亡くなった後に発行されたもので死亡の記載がある戸籍謄本等であれば、相続登記の手続き書類として使えます。

まとめ

記載されていた人が抜けて在籍している人が誰もいなくなった戸籍について、その内容をすべて証明する除籍謄本は、本籍地があった市区町村の役場で取得できます。

自分で役場の窓口で請求する場合は、申請書と印鑑、本人確認書類があれば発行できるため、取り方そのものは簡単であり難しくありません。

申請書や手続き方法が自治体のホームページに掲載されていることも多いので、除籍謄本が必要になった場合には、まずは手続き先の自治体のホームページなどを確認するようにしてください。