故人が亡くなった後、遺された遺族は故人の死亡届を提出しなければなりません。

しかし、死亡届は普段見慣れない書類ですし、遺族も故人を亡くしたばかりで心が落ち着かないため、記入間違いや書き損じが起こることもあります。

そこで今回は、死亡届の書き方を順を追って説明するとともに、死亡届の書き方や提出時によくある疑問点について詳しく解説しましょう。

死亡届とは

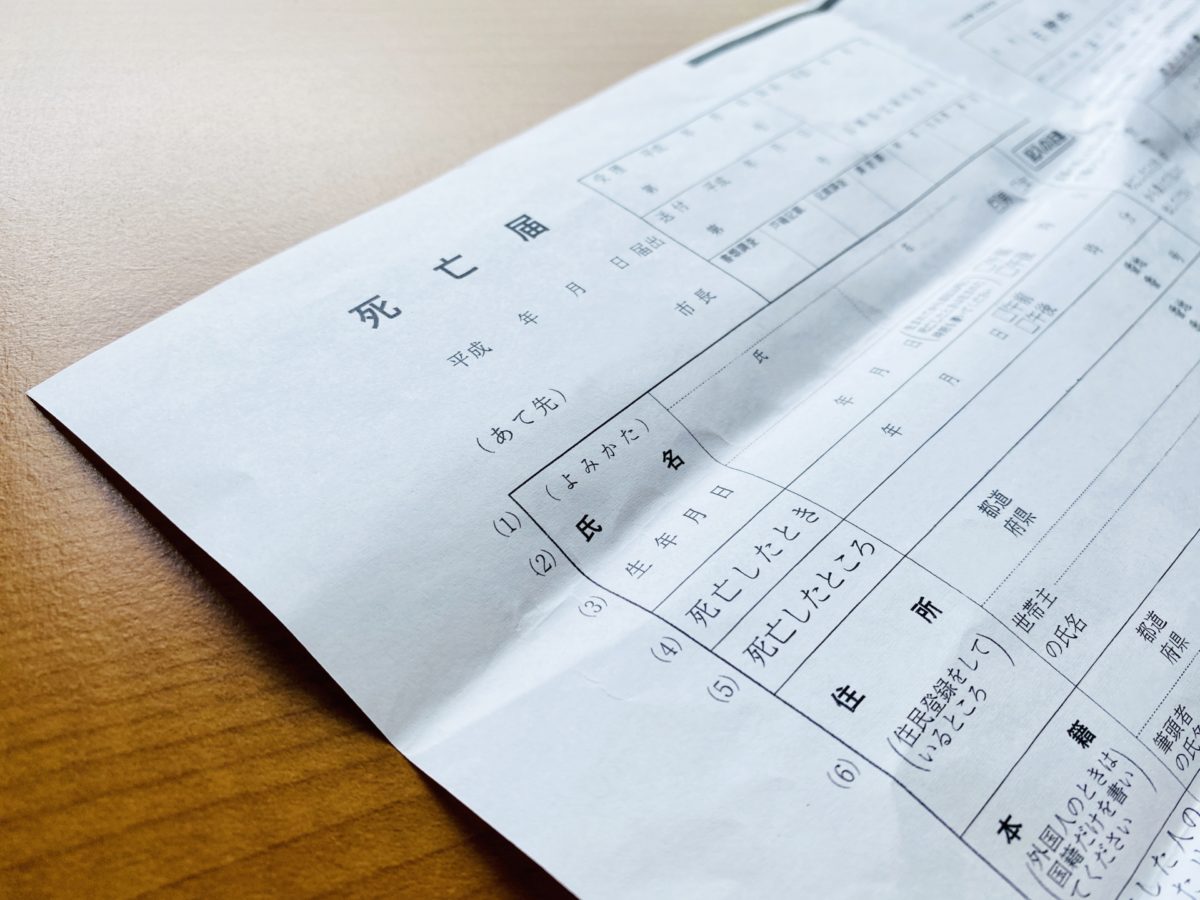

死亡届とは、故人が亡くなったことを公的に役所へ申請するための書類のことです。

死亡届を出すことで、故人の死亡が正式に認められて戸籍謄本から除籍され、遺体の火葬・遺骨の埋葬を認める「火葬・埋葬許可証」が発行されます。

したがって、死亡届を提出しない限り故人の遺体は火葬もできませんし、遺骨をお墓に埋葬することもできません。

死亡届の記入・提出は、故人が亡くなって遺族が最初に行う大切な手続きです。

死亡診断書との違い

死亡届はA3サイズの書類で、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書になっています。

死亡診断書は、故人が医学的・法的に死亡したことを証明するための書類です。

病死や自然死の場合は死亡診断書ですが、事故や事件などで亡くなった場合は「死体検案書」になります。

書類自体が一枚の紙になっているので、初めて目にする人が「死亡診断書も遺族が書くの?」と戸惑うこともありますが、死亡診断書は死亡を確認した医師や監察医が記入するので遺族が書く必要はありません。

死亡診断書や死体検案書が記入されていないと、故人の死亡が法的に認められず死亡届も受理されませんので、死亡診断書を必ず医師に記入して貰いましょう。

死亡届はどこでもらえる?

遺族が記入しなければならない死亡届は、故人が亡くなった後に入手しなければなりません。

では、死亡届はどこで入手できるのか、具体的な方法を紹介しましょう。

- 市町村役場の窓口

- 故人の死亡を確認した病院

市町村役場の窓口

自分で入手する場合は、市町村役場の窓口で死亡届を入手します。

インターネット経由でダウンロードして入手する方法もありますが、多くの場合は自分で役場に出向いたり、葬儀社の人に準備をしてもらうことが一般的です。

故人が亡くなった直後は、遺族も慌ただしく精神的にも余裕がありませんので、自分で用意できない場合は無理をせず葬儀社にお願いすると良いしょう。

故人の死亡を確認した病院

故人の死亡が病院で確認された場合は、病院で死亡届をもらえます。

死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一緒になっているため、先に医師が死亡診断書を記入した後、その書類をそのまま遺族に渡すのです。

死亡診断書(死体検案書)がないと、遺族が死亡届に必要な情報を記入できないため、死亡届を入手し際は必ず死亡診断書を確認し、先に死亡診断書を記入してもらいましょう。

死亡届の書き方の手順

死亡届は、役所に故人が亡くなったことを申請するための書類なので、必要事項を間違いがないように記入していかなければなりません。

しかし、故人が亡くなった直後に死亡届を書かなければならないため、遺族が書くべき情報を間違えたり、記入漏れがあるケースも少なくありません。

ここでは、死亡届の書き方を順を追って解説しますので、死亡届を書く際の参考にしてください。

- 死亡届欄を確認する

- 死亡届を提出する日を記入する

- 故人の氏名と生年月日を記入する

- 故人が亡くなった時間と場所を記入する

- 故人が住民票登録している住所を記入する

- 故人の本籍地と配偶者の有無を記入する

- 届出人の住所・氏名・必要事項を記入する

- 欄外の余白に続柄・火葬場の名称を記入する

- 欄外に捨て印を押す

手順①:死亡届欄を確認する

最初に行うのは、遺族が書くべき死亡届欄の確認です。

死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一緒になっているので、慌てていると書くべき欄を間違えることもあります。

この時、死亡診断書に必要事項が記入されていることも確認し、問題なく死亡届が記入できるかを確かめましょう。

手順②:死亡届を提出する日を記入する

死亡届で一番最初に記入するのは、「死亡届」と書いてある文字の真下にある「届出日」です。

「令和○年○月○日届出」という形で○の部分が空白になっていますので、必ず死亡届を提出する日を記入してください。

また、死亡届には提出期限がありますので、期限を過ぎないように気をつけましょう。

手順③:故人の氏名と生年月日を記入する

死亡届の提出日欄の真下にあるのが、故人の氏名と生年月日を記入する欄です。

故人の氏名・生年月日・性別を書くようになっており、生年月日は元号で記入します。

故人が死産で生まれた赤ちゃんの場合は、生年月日が亡くなった日になりますので、医師から「死産証明書」を発行してもらいましょう。

手順④:故人が亡くなった時間と場所を記入する

故人の氏名と生年月日を記入したら、その下にある「死亡したとき」「死亡したところ」の欄に、故人が亡くなった時間と場所を記入します。

死亡した時間と場所は、死亡診断書(死体検案書)にくわしく記入してありますので、そちらを確認しながら間違いがないように記入してください。

手順⑤:故人が住民票登録している住所を記入する

故人が亡くなった時間と場所を記入したら、その下にある住所の欄に故人が住民票登録している住所を記入します。

ここでよく間違われるのが、「遺族が自分の住所を書いてしまうケース」です。

死亡届は、亡くなった故人の情報を書かなければなりません。

死亡届の「住所欄」には、必ず故人が住民票登録している住所を書くようにしましょう。

手順⑥:故人の本籍地と配偶者の有無を記入する

住所欄の下にある本籍・配偶者に関する欄も、故人の情報を記入します。

実は、遺族が「故人の本籍地を知らない」というケースもよくあり、記入する段階になって本籍を慌てて調べることも少なくありません。

故人の本籍地は、本籍地が記載されている住民票を取ることで確認できます。

死亡届を記入するにあたり、故人の本籍地を知らないという場合は、事前に住民票を取っておくと良いでしょう。

ちなみに、故人が外国人の場合は国籍だけを記入すれば問題ありません。

配偶者の有無の欄まで記入し、その下にある「死亡したときの世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業」欄で、故人に該当する項目のチェックを入れたら故人に関する情報の記入は完了です。

手順⑦:届出人の住所・氏名・必要事項を記入する

次に、届出人の欄で必要事項を記入します。

届出人に該当するのは、故人の親族や同居人、故人が借りていた土地・家屋の地主・家主、故人の後見人などです。

届出人が故人から見てどのような立場にある人なのか、チェックを入れて確認する項目がありますので、該当するものにチェックを入れてください。

チェックを入れたら、その下にある「届出人の住所・本籍・署名」の欄に必要事項を記入し、印の場所に捺印しましょう。

手順⑧:欄外の余白に続柄・火葬場の名称を記入する

記入欄に記入した後、死亡届の左下にある欄外の余白に、火葬場の名称と故人との続柄を記入します。

この情報は、役所に死亡届を提出する際によく質問される項目なので、欄外の余白に先に書いておき確認する手間を省けるようにしておきましょう。

手順⑨:欄外に捨て印を押す

捨て印とは、相手に「記入を訂正する権利を与える」という意味を持つものです。

この捨て印が押してあると、万が一死亡届の提出後に不備があっても、窓口で訂正してもらえます。

死亡届が早く処理されれば、故人の葬儀やその他の手続きも滞りなく進められますので、欄外に捨て印を押しておくと良いでしょう。

死亡届の書き方でよくある疑問

死亡届の書き方には、「死亡届を書ける人は誰なの?」「死亡届はいつまでに出せば良いの?」など、多くの疑問がよく見られます。

ここでは、死亡届の書き方でよくある7つの疑問点について詳しく解説しましょう。

疑問①:死亡届を書ける人は?

死亡届を書ける人は、戸籍法で定められた届出人です。

具体的には次のような人が当てはまりますので、死亡届を誰が書くべきか迷った際の参考にしてください。

- 故人と同居している親族

- その他の親族

- 故人が住んでいた賃貸物件の家主・管理人

- 後見人・補佐・補助人

故人と同居している親族

故人と同居している親族は、戸籍法で定められた死亡届出義務者にあたり、死亡届を記入できます。

具体的な例としては、故人と一緒に暮らしている配偶者や子ども、両親、兄弟、叔父叔母などです。

その他の親族

故人と同居していない親族も、戸籍法で定められた死亡届出義務者にあたるため、死亡届を記入できます。

具体的な例としては、離れて暮らしている配偶者、子供、両親、兄弟、叔父叔母などです。

続柄が近しい親族がいない場合は、四親等以上の親族が書くケースもあります。

故人が住んでいた賃貸物件の家主・管理人

故人が住んでいた賃貸物件の家主や地主・管理人なども、戸籍法で定められた死亡届出義務者になるので書くことが可能です。

一般的に、賃貸物件の借主が亡くなった場合はその親族が手続きを行うことが多いです。

ただ、借主に親族がおらず急いで葬儀を行わなければならないといったケースなどでは、家主・地主・管理人が届出人になることも少なくありません。

後見人・補佐・補助人

故人の後見人・補佐・補助人に該当する人は、死亡届義務はありませんが死亡届を出すこと法的に認められています。

したがって、後見人・補佐・補助人も死亡届を書くことが可能です。

疑問②:死亡届の提出期限はいつまで?

死亡届の提出期限は、次のように定められています。

- 届出義務者が故人が死亡したという事実を知った日から7日以内

- 故人が海外で亡くなった場合は、死亡したという事実を知った日から3ヶ月以内

もし期限日ギリギリで提出しようとした時、役所が開いておらず手続きができなかった場合は、次に役所が開いている日が期限日になります。

しかし、死亡届が出されないと葬儀や保険・相続の手続きにも影響しますので、できるだけ早く提出するようにしましょう。

疑問③:死亡届を提出する際に必要な持ち物は?

死亡届を提出する際には、次のような物が必要です。

- 死亡届

- 届出人の認印

- 届出人の身分証明書

これらの持ち物は、届出人と提出する人が違う場合も必要ですので、必ず準備をしてから提出に行きましょう。

疑問④:死亡届を書き間違えた場合の訂正方法は?

死亡届を記入する際、書き間違えた場所は二重線で消し、空いている場所に書き直してください。

欄外に捨て印を押してあるので、二重線の上に訂正印を押す必要はありません。

疑問⑤:死亡届はどこに提出先はどこ?

死亡届の提出先は、次のように定められています。

- 故人が死亡した場所の市町村役場

- 故人の本籍がある市町村役場

- 届出人の住所地がある市町村役場

少し難しいかも知れませんので、具体例を挙げて説明しましょう。

仮に、A県A市で同居している50代の夫が、A県B市で亡くなったとします。

夫の本籍地はC県C市です。

死亡届の届出人は、A県A市に住む妻が記入しました。

つまり、死亡届を提出できるのは、「A県A市の市町村役場」「A県B市の市町村役場」「C県C市の市町村役場」の3ヶ所です。

このように具体的な提出場所を定めているのは、死亡届の処理を少しでも早くするためなので、死亡届の提出場所は事前によく確認するようにしましょう。

疑問⑥:死亡届を提出できる時間帯は?

死亡届は、市町村役場が開いている時間帯であればいつでも提出できます。

場所によっては夜間窓口を設けていたり、土日祝・年末年始に対応できる場所を指定していることもありますので、死亡届を提出する予定の市町村役場に問い合わせてみましょう。

疑問⑦:届出人と提出人が違っても良い?

届出人と提出人は、違っていても問題ありません。

むしろ、届出人となる遺族はやるべきことが多く、心身共に疲れてしまうので誰かに提出を頼む方が良いでしょう。

ただし、死亡届の提出には届出人(死亡届を書いた人)の印鑑と身分証明書が必要なので、提出をほかの人のお願いする際には必ず預けるようにしてください。

死亡届を書く際の注意点

死亡届を書く際には、必ず気をつけなければならない注意点があります。

では、どのようなことを注意するべきなのが、死亡届を書く際の3つの注意点を紹介しましょう。

- 故人とできるだけ近しい親族が書く

- 死亡届の提出先に気をつける

- 印鑑は認印を用意する

注意点①:故人とできるだけ近しい親族が書く

死亡届出人は、故人と近しい関係にある人が届出義務者になるため、できるだけ故人と近しい関係にある親族が書くと良いでしょう。

故人と近しい関係であれば、必要な書類確認などもスムーズに進みます。

難しい場合は無理に届出人にならなくても良いですが、できれば故人に近しい親族が届出人となり記入するようにしましょう。

注意点②:死亡届の提出先に気をつける

死亡届が提出できる場所は決まっているので、必ず確認してから提出するようにしてください。

よく間違えられますが、故人が居住していた地域の市町村役場には提出できません。

例えば、A県A市に単身赴任していた夫が、出張先のB県B市で亡くなり、C県C市に住む妻が届出人になったとします。

A県A市の市町村役場は、故人である夫が居住していた地域なので提出先ではありません。

夫が亡くなったB県B市か、届出人である妻が居住するC県C市の市町村役場が提出先です。

提出先を間違えると、その後の手続きに影響が出ますので、死亡届の提出先はよく確認しましょう。

注意点③:印鑑は認印を用意する

死亡届を書くときや提出に必要な印鑑は、認印を用意してください。

インク内蔵型で押すだけの印鑑(シャチハタ)を利用する人がいますが、このような印鑑は死亡届には認められません。

死亡届を書く時や提出時に必要な印鑑は、必ず認印を用意しましょう。

まとめ

死亡届は、故人が亡くなったことを公的に証明する大切な書類です。

書く内容や届出人の指定もあり、提出先にも気をつけなければなりません。

死亡届を書く際は、書く内容をよく確認しながら記入していき、適切な市町村役場に提出するようにしましょう。