ご遺体はさまざまな法的手続きを経て荼毘(だび)に付せられますが、その最初の手続きとなるのが死亡届の作成と提出です。

死去の後には「葬儀」「火葬」「埋葬」と立て続けに宗教行事が続きますが、この死亡届が確実に期限内に提出されなければ、これらの儀式を円滑に行うことができません。

そこで今回は、死亡届の作成方法を解説しながら、「作成時の注意点」「状況別提出方法」「関連する提出書類」などを解説します。

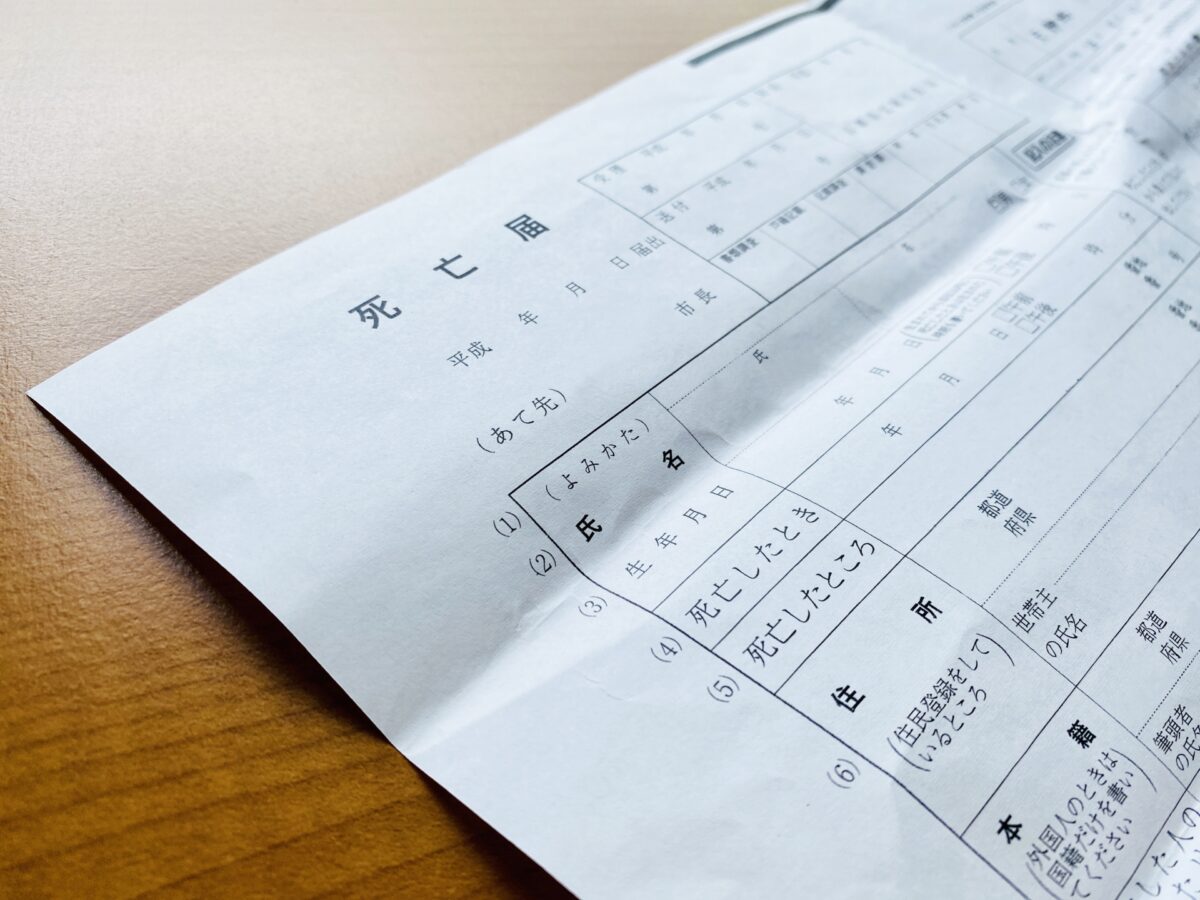

死亡届とは

死亡届の作成方法を解説する前に、ここでは死亡届の概要を説明しながら、この書類とよく似た「死亡診断書」との違いを把握しておきましょう。

「死亡届」は遺族が作成する書類

死亡届とは正式名称を「死亡届書」と呼び、亡くなった方を法的に証明するための書類です。

この用紙は左側の死亡届と右側の死亡診断書の2つの構成で1部となり、死亡届に関してはこの書類の届出人である遺族が必要事項を記入し、署名・捺印を行うことで完成となります。

「死亡診断書」は医師が作成する書類

用紙右側の死亡診断書は、そのことばの語感から「死亡届」と混同される方がいますが、この2つはまったく異なる書類です。

死亡届は遺族が記入する書類であることに対し、この死亡診断書は臨終に立ち会った医師が作成する書類で、亡くなった状況により提出先や作成書類が異なるなどの特徴があります。

なお、死亡した状況別の死亡届の提出方法については、次の「【状況別】死亡届の提出方法」の項目で詳しく解説しています。

死亡届の入手先と提出のタイミング

死亡届は、次の場所で入手またはダウンロードすることが可能です。

- 病院

- 葬儀会社

- 市区町村役場の戸籍課

- 各市区町村が提供するダウンロードサービス

取得した死亡届は必要事項を明記して、医師が作成した死亡診断書と共に次の市区町村役場に提出しますが、その期限は「死亡の事実を知ってから7日以内」と定められています。

- 故人の死亡地である役場

- 故人の本籍地がある役場

- 届出人の住所地がある役場

- 届出人の住民登録地である役場

死亡届の注意点

死亡届は法律で管理された書類であるため、その内容を知らずに作成してしまえば受理されない可能もある公的書類です。

ここでは、正確な死亡届が作成できるよう作成における注意点を解説します。

提出時に添付する書類

死亡届に添付する書類は、戸籍法によって死亡診断書もしくは死体検案書を添付することが定められています。

死亡診断書は、生前の故人の主治医やかかりつけの医師が、その死亡を確認して証明する書類です。

一方で、死体検案書は、監察医が死因や死期を医学的に確認したことを証明する書類です。

なお、災害などで医師が作成する書類が添付できない場合は、死亡届にその理由を明記しなくてはなりません。

印鑑は届出人のものを使用

死亡届に捺印する印鑑は届出人のものを使用しますが、自署があれば届出自体は受理されます。

ただし、記載内容などを訂正する場合には、届出人の印鑑を訂正印として使用するため、死亡届提出の際には印鑑を持参しなければなりません。

ちなみに、使用する印鑑は認印で構いませんが、朱肉を使用するタイプの印鑑に限られ、シャチハタの使用は認められていないことには注意が必要です。

提出期限は7日以内

先ほど解説したとおり、死亡届の提出期限は国内の場合は、死亡を知った日を含めて7日以内、国外の場合は3ヶ月以内と定められています。

この期限を過ぎても死亡届を提出しない場合は、戸籍法により5万円以下の罰金が科せられます。

届出人(提出できる人物)

死亡届の届出人になれるのは次の人物です。

- 親族

- 親族以外の同居人

- 故人の住居の家主・地主

- 後見人

なお、死亡届の届出人の欄には「公設所の長」という欄があります。

上記に該当する人物がいない場合、病院長などがこの箇所にチェックを入れて届出人となり、死亡届を提出します。

コピーをたくさんとっておく

死亡届は死去後のさまざまな手続きに必要となる書類で、複数の保険会社などに保険金を請求する場合などは、複数枚必要になることもあります。

いったん提出した書類は返却されることはありませんので、必ずコピーを取っておくことをおすすめします。

【状況別】死亡届の提出方法

死亡届の提出方法は、故人が亡くなった状態で申請方法が異なります。

ここでは、状況別の死亡届提出方法を説明しながら、ケース別の死亡届の提出方法について解説します。

病院内で亡くなった場合

これまで患っていた疾患などが悪化して病院で亡くなった場合は、その臨終に立ち会った医師に死亡診断書を作成します。

また、家族が死亡届の必要事項を記載することでこの書類は完成し、提出することができます。

病院外で亡くなった場合

病院外で亡くなった方は、一見して自然死なのか事故死なのかがわからない状況があります。

また、自宅で亡くなった方に関しても、持病が死因なのかがわからない状況は少なくはありません。

このような状況では、その死亡を発見した方は、病院への連絡の他に最寄りの警察署へ連絡を行います。

その後は、監察医によって検死を受けて死体検案書を作成してもらい、死亡届とともに提出される流れです。

死産の場合

死産の場合は、提出書類が死亡届ではなく「死産届」になります。

この死産の定義は、妊娠から12週以降の胎児が出産することなく死亡することを指し、中絶と流産もこれに該当します。

なお、生まれた直後の赤ちゃんが亡くなった場合は上記の概要に該当しないため、死亡届と出生届の申請が必要です。

死亡届の書き方

死亡届には、次のようにさまざまな項目を記載する必要があります。

ここでは、項目別の書き方を解説していきますのでご覧ください。

故人に関する項目

死亡届の記載内容は、大きく分けて「故人に関する項目」と「届出人に関する項目」の2種類に分かれます。

故人に関する項目の書き方は次の通りです。

提出日・提出先

提出する日と提出先の役所名を記載します。

先ほどの解説のとおり、提出期限は国内で亡くなった場合は死亡を知った日から7日以内、国外で亡くなった場合は3ヶ月以内です。

故人の「氏名」「生年月日」「性別」

故人の氏名は、戸籍に記載されている通り記載します。

生年月日は和暦で記載し、出生から30日以内の死亡は出生時刻も記載しなければなりません。

死亡時刻・死亡場所

死亡診断書に記載されている内容をそのまま書き写します。

ただし、死亡場所に関しては略式で記載されている場合もあるため注意が必要です。

略式で記載されている場合は正式名称に書き直します。

故人の「住所」「世帯主氏名」「本籍」

住所は故人の本籍地を記載し、故人が世帯主であった場合は「世帯主氏名」の欄も、故人の氏名を記載することになります。

本籍地は運転免許などから確認する方法が一般的ですが、手元に確認できる書類がない場合は、死体埋葬許可証や住民票の除票などから確認することも可能です。

なお、外国人の方の本籍は国籍を記入します。

配偶者の有無とその方の年齢

故人と婚姻関係にあった方の有無と、その方の年齢を記載します。

なお、この場合の婚姻関係は法律婚を指しているため、内縁関係者については記載する必用はありません。

世帯の仕事

死亡した際に世帯が何らかの仕事についていた場合は、その業種を死亡届に記載されているものから選択します。

故人の仕事

この項目は、5年に一度国税調査が行われる年にのみ記入する項目です。

任意記入のため、空欄で提出しても書類は受理されます。

届出人に関する項目

故人に関する項目を記載した後は、届出人に関する次の項目を記載します。

届出人の「住所」「本籍地」「氏名」「生年月日」「故人との関係」

故人との関係を記載内容から選択し、届出人の「住所」「本籍地」「氏名」「生年月日」を記入して押印します。

届出人の「連絡先」

連絡先は自宅電話番号、または携帯電話番号のどちらでも構いません。

届け出に関する注意点

先ほども触れたように、死亡届の記載内容を修正する場合は、届出人の認印を修正印として押印することがルールです。

そのため、死亡届の届出人は提出時には必ず認印を持参し、役場係員から修正を指摘された場合に備える必要があります。

その他、死亡届の提出時には次の点について役場係員から必ず尋ねられます。

- 火葬を行う火葬場の名称

- 埋葬する墓地・霊園の名称

- 故人との続柄

これらについては、あらかじめ死亡届の欄外に記入しておくことも可能です。

ただし、死亡届右側の死亡診断書は主治医が記入する部分であるため、遺族や届出人はどのような形であれこの部分への記入はできません。

メモ書き程度でも、死亡届自体が受理できなく可能性もあるため注意しましょう。

死亡届と関連する火葬許可証

火葬許可証は、故人の火葬を各自治体が認めたことを証明する書類で、葬儀前には必ず取得しなければならない書類の一つです。

死亡届を提出する際には、この火葬許可証の発行申請も同時に行うことが一般的で、死亡届の書き方に問題がなれば火葬許可証が発行される流れとなっています。

なお、火葬許可証は火葬場を利用する際に火葬場職員へ渡すため、火葬当日にこの書類を忘れてしまうと火葬場を利用することができません。

誰が準備し火葬場へ持参するのかなど、書類の管理は細かい部分まで決めておいた方が良いでしょう。

管理に不安がある方は、葬儀会社の担当に一任することも可能です。

死亡届以外に必ず行う6つの手続き

死去の際には必ず死亡届を提出しなければなりませんが、これ以外にも次の手続きが必要です。

ここでは、死亡届以外の必須手続きについて解説します。

- 住民票の抹消手続き

- 世帯主の変更届手続き

- 健康保険資格の喪失手続き

- 年金資格の喪失手続き

- 介護保険資格の喪失手続き

- 銀行口座凍結手続き

住民票の抹消手続き

死亡した人物の住民票は、抹消手続きが行われます。

ただし、死亡届を提出すれば自動的に住民票の抹消手続きが行われるため、この手続きについては特別な申請は不要です。

世帯主の変更届手続き

住民票は世帯別に作成し管理されているため、故人が世帯主の場合は次のように世帯主の変更手続きを行います。

- 申請先:世帯の住民票がある市区町村役場窓口

- 期限:死去から14日以内

健康保険資格の喪失手続き

健康保険には次の3種類がありますが、いずれも死去の翌日には資格を失います。

- 自営業者や年金受給者が加入する国民健康保険

- 企業に勤めている方が加入する社会保険

- 75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度

遺族による喪失手続きが必要な保険は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の2種類で、期限と申請先は次の通りです。

- 申請先:故人が住んでいた市区町村役場窓口

- 期限:死去から14日以内

年金資格の喪失手続き

法律では死去の翌日から年金受給資格が喪失することが定められているため、故人が年金を受給していた場合は、次の申請先と期限までに年金喪失手続きを行います。

なお、この手続きを忘れてしまうと不正受給の疑いをかけられる場合があるため、他の手続きに先がけて行うよう心がけましょう。

- 申請先:年金事務所

- 期限:国民年金は死去から14日以内、厚生年金の場合は死去から10日以内

介護保険資格の喪失手続き

医療保険に加入しいて要介護・要支援の認定を受けていた40歳以上65歳未満の方、もしくは65歳以上の方が亡くなった際には、次の申請先と期限で介護保険資格の喪失手続きを行います。

- 申請先:市区町村役場窓口

- 期限:死去から14日以内

銀行口座凍結手続き

亡くなった方の銀行口座は、死亡届やその他の行政手続きを行ったからといって、自動的に口座が凍結されることはりません。

そのため、不正な引き出しを防ぐ意味でも銀行に連絡を入れて口座凍結してもらうことが一般的です。

以前は凍結された口座の預金は、遺産分割が確定するまで移動することはできませんでした。

しかし、現在では相続法の改正により、1つの金融機関につき150万円まで故人の口座から引き出せるようになりました。

なお、この手続きは次の4点の書類が必要です。

- 故人の戸籍謄本

- 故人の除籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 預金を引き出す印鑑証明

まとめ

死亡届は葬儀会社が代行して記入と提出をしてくれる場合もありますが、亡くなった方の個人情報を出したくないと考える方も多く、遺族の方が作成と提出を行うことも少なくありません。

葬儀準備と同時進行する死亡届の作成ですが、この書類がなければ葬儀や火葬を行う時期に影響が出てしまうことから、できる限り速やかに行いその後の葬儀に備えたいものです。