故人が亡くなった後、初めて迎える回忌法要を一周忌といいます。

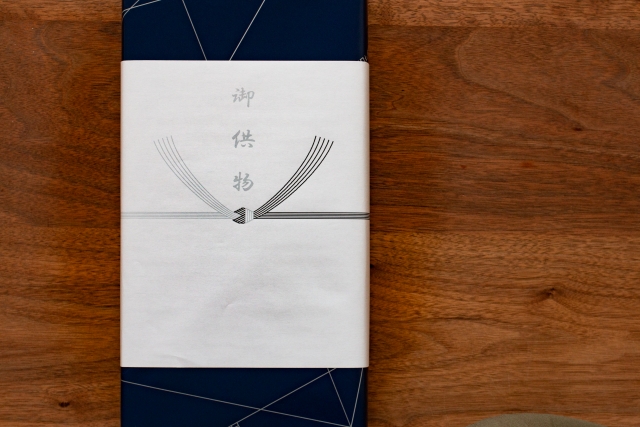

一周忌には、仏様や故人の魂に多くのお供え物をし、手厚く供養をするのが古くからの慣わしです。

一周忌のお供え物は、仏様や亡くなった人へ捧げるものなので、ふさわしい品物を吟味して用意しなければなりません。

今回は、一周忌のお供え物選びのポイントや具体的なお供え物の例・平均金額、お供え物を用意する際によくある疑問点について詳しく解説します。

一周忌のお供え物で注意するべきポイント

一周忌のお供え物は、仏様や故人に捧げ供養するためのものです。

したがって、仏様の教えに沿った品物を用意できるよう、ポイントを押さえて選ばなければなりません。

では具体的にどのようなことに気をつければ良いのが、一周忌のお供え物で注意するべきポイントをお伝えしましょう。

- 五供を意識した物を選ぶ

- 消え物を選ぶ

- 日持ちする物を選ぶ

- 匂いが強くない物を選ぶ

- 殺生につながらない物を選ぶ

- お下がりを分けやすい物を選ぶ

五供を意識した物を選ぶ

五供は仏教のお供え物の基本と言われており、一周忌のお供え物には欠かせません。

「香」「灯燭」「花」「水」「飲食(おんじき」と呼ばれる5つの品物を用意し、仏前へ備えて仏様と故人の魂を供養します。

五供に沿ったお供え物を用意すれば、マナーを大きく外れることはありません。

一周忌のお供え物を用意する際には、五供を意識した品物を選ぶようにしましょう。

消え物を選ぶ

消え物とは、食べたり使用したりしたらなくなってしまう品物のことです。

故人が亡くなったという不幸をお供え物に見立て、「悲しみはいつか消えてなくなる」という意味を込めて用意されます。

さらに、消え物であれば最終的に形が残らないため、遺族が受け取っても保管に困りません。

「遺族の悲しみが癒えますように」という願いを込めて、消え物のお供え物を選んでみましょう。

日持ちする物を選ぶ

日持ちするお供え物を選ぶことも、遺族の事情を考えた時に外せないポイントです。

たとえ一つひとつが小さなお供え物であっても、参列者が多いとそれだけお供え物も増えますから、遺族が管理しきれない可能性もあります。

さらに、お供え物が日持ちしない食べ物だった場合、お供えした後のお下がりとしていただくことも難しくなり、かえって遺族に気を遣わせるかも知れません。

一周忌のお供え物は遺族の事情も考慮して、日持ちする品物を用意しましょう。

匂いが強くない物を選ぶ

にんにくや玉ねぎといった匂いの強い食べ物や、人工的なきつい香りがする品物は、一周忌のお供え物にふさわしくありません。

匂いが強いお供え物は、それだけで不快と感じる人もいますし、何より線香の清らかな香りの妨げにもなります。

一周忌のお供え物には、匂いが強くない品物を用意しましょう。

殺生につながらない物を選ぶ

肉類や魚介類・動物性由来の原料が使用された品物は、殺生につながるため一周忌のお供え物に相応しくありません。

一見すると大丈夫に思える品物であっても、成分表を確認すると動物性の原料が使用されていることもあります。

お供え物を選ぶ際には成分表まで確かめ、殺生につながらない品物かどうかを確認してください。

お下がりを分けやすい物を選ぶ

お下がりとは、仏様へのお供え物を下げた後、遺族や参列者でいただくことをいいます。

仏様からのお下がりはありがたい物と考える地域も多く、一周忌法要の後に参列者で下りを分けることも少なくありません。

その際、個包装で小分けされたお供え物だと配りやすいだけでなく、衛生面も気にせず渡せます。

一周忌法要の後にお下がりをいただく風習があるようなら、個包装で分けやすい品物を選ぶと良いでしょう。

【立場別】一周忌にふさわしいお供え物

一周忌に用意するお供え物は、故人との関係性や立場によっても変わってきます。

ここでは一周忌にふさわしいお供物について、それぞれの立場別にお伝えしましょう。

故人の遺族が用意するべき一周忌のお供え物

故人の遺族は、一周忌法要を取り仕切る立場にあるので、より五供を意識したお供え物を用意しなければなりません。

具体的なお供え物は次のようになっていますので、よく確認してから準備してください。

線香

五供の中で「香」にあたるのが、法要の際に焚かれる線香です。

線香の香りと煙はあの世へ届くと考えられており、仏様や故人の魂とつながる大切な架け橋となります。

いつも仏前で焚いている線香でも良いですが、できれば一周忌法要には少し格の高い線香を用意し、無事に一周忌を迎えたことを仏様へ伝えましょう。

供花

供花は仏前に供える花のことで、お供え物の基本の一つです。

供花のことを仏花と呼ぶこともあり、菊・胡蝶蘭・百合・竜胆といった種類の花が多く扱われています。

近年では、いわゆる仏花ではなく「故人が好きだった花」を用意することも多いので、お店と相談してふさわしい花を選ぶと良いでしょう。

仏飯

仏飯は、仏様へお供えする炊き立てのご飯のことです。

普段から仏飯を供える人も多いと思いますが、一周忌は大切な節目の法要になりますので、ご飯の他にも精進料理の煮物やおひたし、そうめんなどを用意して仏前にお供えします。

食べ物の香りもあの世へ届きますので、できれば出来たての仏飯をお供えしましょう。

水

綺麗な飲水は、故人の魂を潤す大切なお供え物です。

誰も使用していない新しいコップを用意し、乾きが潤されますようにと願いを込めて用意してください。

コップはお供え専用にして、間違って使うことがないよう気をつけましょう。

果物

果物は、仏様と故人に喜んでいただくためのお供え物です。

基本的にはどのような種類であっても問題ありませんが、「常温で日持ちする物」「痛みにくい物」が好まれます。

お店で相談すれば、予算に合わせてふさわしい果物が用意できますので、迷ったときには一度相談してみると良いでしょう。

お菓子

仏前へ供えるお菓子も、故人に喜んでもらえるお供え物です。

基本は動物性由来の原料を使用していない和菓子ですが、故人の好みに合わせて洋菓子を供える人もいます。

遺族がお菓子をお供えする場合は、必ず包装から出してお皿に盛り付け、そのまま故人に食べていただけるようにしましょう。

故人の好物

お菓子以外にも、どうしても用意したい故人の好物があるようなら、それも準備してお供えしても問題ありません。

ただし、匂いの強い食べ物は法要の妨げになる可能性がありますし、肉・魚類をお供えすることに不快感を持つ参列者もいます。

故人の好物が一周忌にふさわしくないようなら、法要が済んだ後に遺族だけで用意してお供えしましょう。

一周忌の参列者が用意するべきお供え物

一周忌に参列する人がお供え物を用意する場合は、仏様や故人だけではなく遺族のことも考えた品物を選ばなければなりません。

具体的には次のようなものですので、こちらを目安にして適切な品物を用意してみてください。

香典

香典は、お金という形の立派なお供え物です。

そもそも香典とは、葬儀に際し必要な焼香や線香を表したもので、「お香を用意するためのお金」として遺族へ渡すようになりました。

品物が用意できない場合も香典だけは準備し、故人と遺族に対する敬意を形にして渡しましょう。

線香・蝋燭のセット

線香・蝋燭のセットは、一周忌だけではなくすべての法事で喜ばれるお供え物です。

線香は五供の「香」を、蝋燭は「燭」を表しており、毎日のお参りでも必要なので困ることがありません。

最近では、少し変わった香りの線香や蝋燭なども販売されていますので、故人や遺族の好みに合わせて選んでみましょう。

弔事用の花籠

弔事用の花籠は、一周忌のお供え物の定番ともいえる品物です。

花籠になっている仏花は、すぐに供えられて仏前を優しく彩るので、遺族が改めて手を加える必要がありません。

弔事用の花籠にはさまざまな種類がありますので、お店に相談して予算に見合った花籠を用意しましょう。

お菓子

日持ちするお菓子の詰め合わせは、持ち運びしやすく手軽に準備できるお供え物の一つです。

特に個包装されているお菓子は小分けされているため、お下がりの風習がある地域では喜ばれることでしょう。

個包装のお供え物は、4個・9個だと縁起が悪くなるため、4と9の数字を避けた個数を用意してください。

果物

少し高価なお供え物を用意したい場合は、箱入りの果物や籠盛りを選んでみましょう。

お店に「一周忌のお供え用」ということを伝えれば、ふさわしい果物だけで適切な籠盛りを作ってもらうこともできます。

箱入りの果物の場合、あまり多過ぎると遺族が保管に困ることもありますので、遺族側の事情も踏まえて用意してください。

缶ジュース

夏場の一周忌で喜ばれるのが、缶ジュースの詰め合わせです。

飲み切りサイズのジュースは高齢者にも人気があり、冷蔵庫で冷やす際にも場所を取りません。

手持ちで渡しても良いですが、持ち運びが重くて不安な場合は発送を手配し、一周忌に間に合うよう送りましょう。

故人や遺族に喜ばれる物

五供の基本を抑えたお供え物以外では、事前に遺族へ相談して故人や遺族に喜ばれる品物を用意する人もいます。

たとえば、故人の故郷の特産物や好きだったお酒、生前好んで食べていた地域限定のお菓子など、故人と遺族に喜んでもらえる品物をお供えするのです。

ただし、いくら故人や遺族が喜ぶからといっても、勝手に用意してしまうのは良くありません。

一周忌は初めての年忌法要ですから、あくまで五供と仏教の教えに沿った品物を基本とし、故人や遺族が喜ぶ品物が基本から外れるようなら、必ず遺族に確認してから用意するようにしましょう。

一周忌の香典の金額相場

一周忌に参列する人は、香典を用意して遺族に渡します。

香典も立派なお供え物の一つですが、用意する金額は故人との関係性や会食の有無でも異なるため、いくら包めば良いのか悩む人も少なくありません。

では一周忌の香典の金額相場はいくらくらいなのか、具体的な金額例を紹介しましょう。

故人の親族の平均相場:1万円〜3万円

故人の親族が香典を用意する場合、平均的な金額相場は1万円〜3万円です。

ただしこの金額は会食がない場合で、もし一周忌法要後に会食が行われるならお膳料もプラスして包まなければなりません。

具体的な金額例は以下のとおりですので、自分の立場に当て嵌めて確認してください。

| 関係性 | 会食なし | 会食あり |

|---|---|---|

| 故人の両親・子供 | 1万円〜3万円 | 2万円〜5万円 |

| 故人の兄弟・孫 | 1万円 | 2万円 |

| 故人の三親等以上の親族 | 5千円 | 1万円 |

故人の友人・知人の平均相場:5千円〜1万円

故人の友人・知人の場合、一周忌の香典の平均的な金額相場は5千円〜1万円です。

会食がない場合は5千円、会食がある場合は1万円を目安にすると良いでしょう。

また、香典とは別に品物を用意する場合は5千円を包み、お供え物として一緒に渡すようにしてください。

一周忌のお供え物の平均相場

一周忌のお供え物を用意する際、いくら位の品物を選べば良いのか迷う人も多いことでしょう。

一周忌のお供え物の金額は、香典を包むかどうかによっても左右されます。

ここでは一周忌のお供え物の平均相場について、ケース別に分けてお伝えしましょう。

香典を包む場合:3千円〜5千円

香典を包んだうえでお供え物の品物を用意する場合、目安となる金額は3千円〜5千円です。

「香典と品物を合わせて1万円」と覚えておくと良いでしょう。

送りたい品物が高い場合は、参列者同士で相談してお金を出し合い、連名でお供え物を用意したうえで個別に香典を包むようにしてください。

品物だけを用意する場合:5千円〜1万円

品物だけを用意するのなら、目安となる金額は5千円〜1万円です。

故人との関係性にもよりますが、故人の親族であれば1万円前後、故人の友人・知人であれば5千円前後を目安にしてみてください。

ただし、これはあくまで平均金額で、親族間の決まり事や地域の慣習で金額が決まっていることもあります。

お供え物選びで金額に迷う場合はまず周囲に相談し、ふさわしい値段の目安を知ってから用意してください。

一周忌のお供え物の渡し方

一周忌のお供え物は、遺族に失礼にならないよう、マナーを守った渡し方をしなければなりません。

一周忌のお供え物の正しい渡し方について、一周忌法要に参列するケースとしないケースに分けて詳しくお伝えしましょう。

一周忌法要に参列する場合

一周忌法要に参列する場合は、お供え物を持参して遺族へ直接手渡します。

まず遺族へご挨拶した後、袱紗や紙袋から香典・お供え物を取り出して、遺族から見て正面になるよう向きを整えて渡してください。

お供え物は、遺族から仏前に供えてもらうことが礼儀です。

参列者が自分で仏前に供えるのはマナー違反なので、必ず遺族へ手渡ししてください。

一周忌法要に参列しない場合

一周忌法要に参列しない場合は、一周忌に間に合うようお供え物を送りましょう。

一周忌法要では多くの人にお声掛けすることが多く、事前に案内を受けることが一般的です。

その際、詳しい日時や場所を尋ねることができますので、一周忌法要の会場へ供花が届くよう手配したり、法要の前日までにお供え物が届くよう注文したりしてください。

遺族の自宅へお供え物を送る場合は、事前に遺族へ相談して受け取れる日時を指定して送るようにしましょう。

一周忌のお供え物でよくある疑問

一周忌のお供え物では、用意する段階でさまざまな疑問を持つ人も数多くいらっしゃいます。

ここでは、一周忌のお供え物でよくある疑問を挙げ、それぞれに回答しましょう。

一周忌のお供え物を送る時期は?

一周忌のお供え物は、早くて法要の5日前、最低でも一周忌法要の前日までに送るのがマナーです。

前日までにお供え物が受け取れれば、遺族も仏前に供えやすくなります。

早すぎても遅すぎても良くありませんので、法要の5日前〜前日までを目安に送るようにしてください。

一周忌のお供え物を辞退されたときの対応は?

遺族から一周忌のお供え物を辞退されたときは、遺族の意向を尊重するようにしてください。

遺族の中には、お供え物へのお返しを考えて、あえて辞退する人もいます。

一周忌を迎えてもまだ心の整理がつかず、できるだけ静かに過ごしたいと考える遺族も少なくありません。

遺族から一周忌のお供え物を辞退されたらその意向に従い、遺族に負担が掛からないようにしてください。

一周忌のお供え物のお返しは必要?

一周忌でお供え物を頂いた場合は、お返しを用意して渡すのがマナーです。

ただし一周忌のお返しは、忌明けの香典返のような意味合いではなく、引き出物・御礼品という考えになります。

したがって、2千円前後の消え物を引き出物として用意し、一周忌の参列者やお供え物を送ってくれた人に一律でお返ししましょう。

まとめ

一周忌のお供え物は、五供と呼ばれるお供え物の基本に従い、「消え物」「日持ちする物」「匂いが強くない物」「殺生につながらない物」「お下がりを分けやすい物」というポイントを押さえることが大切です。

さらに、遺族と参列者では一周忌で用意するべきお供え物に違いがあるため、それぞれにふさわしいお供え物を選ばなければなりません。

一周忌のお供え物には香典も含まれますが、会食の有無で包む香典の金額に違いがあるほか、香典と品物の両方をお供えする場合にも金額が変わってくるため注意が必要です。

一周忌のお供え物は、遺族も参列者も疑問に思うことが多いと思いますが、周囲と相談しながら適切な対応を取り、良いお供え物が用意できるよう努めましょう。