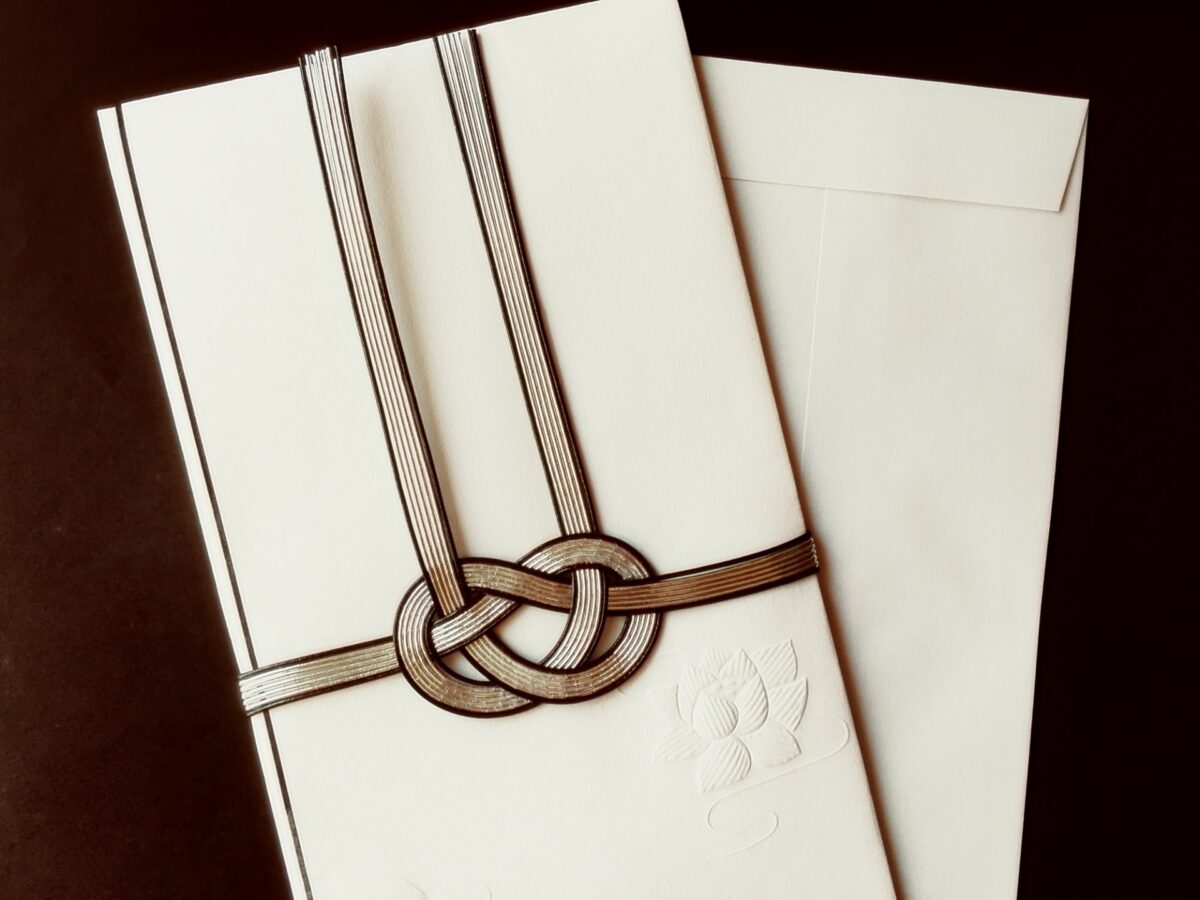

亡くなった故人への弔いや、遺族に対する心遣いとして用意する香典。

香典は参列者の気持ちの表れであるからこそ、「多い方がいいのでは?」と考えて包む人もいることでしょう。

しかし、香典の金額が多過ぎると、遺族に対して失礼だと捉えられてしまうことがあります。

今回は、香典の金額が多いと失礼に当たる理由や適切な香典の金額、失礼にならない香典を用意するための方法を解説します。

香典の金額が多いと失礼に当たる理由

香典には、「故人へのお供え物」「遺族同士の互助」という意味があります。

その意味から考えると、多額の香典がなぜ失礼になるのか不思議に思う人も多いことでしょう。

しかし、香典の金額が多いと失礼と言われる背景には理由があります。

香典の金額が多いと失礼に当たる理由について詳しくお伝えしましょう。

- ご祝儀と同じだと思われるから

- お金が多く重なっているから

- 多過ぎる香典は遺族の負担になるから

- 地域の慣習や決まり事から外れているから

ご祝儀と同じだと思われるから

ご祝儀は、何かしら喜ばしい出来事があった相手に対し、お祝いの気持ちとしてお金を包んだものです。

嬉しい出来事は多ければ多いほど良いですから、「これからも多くの幸せがありますように」という気持ちを込めて、金額を多くする人も少なくありません。

しかし、香典は不幸な出来事に対してお金を包むものですから、包む金額が多いと「さらなる不幸が訪れる」ように感じてしまいます。

遺族を少しでも助けたいと思って香典の金額を多く包む人もいますが、ご祝儀と同じ意味合いに思われる可能性もありますので、適切な金額で香典を包むようにしてください。

お金が多く重なっているから

お金を多く包むということは、それだけ「お金が重なっている」ということです。

弔事において「重なる」は忌み言葉であり、「不幸が重なる」につながるため良くありません。

忌み言葉は日本で古くから伝わる慣習で、地域によっては気にする人も少なくありませんので、この点を踏まえて香典を用意しましょう。

多過ぎる香典は遺族の負担になるから

香典を受け取った遺族は、四十九日を迎えて忌明けをしたら香典返しを行います。

香典返しの金額は、「受け取った金額の半額〜3分の1が適切」と言われていますが、頂いた香典が多過ぎると用意する香典返しも高額になるので、遺族もどんな品物を用意するべきか悩むことでしょう。

故人を亡くして間もない遺族の負担にならないよう、適切な金額の香典を包むようにしてください。

地域の慣習や決まり事から外れているから

地域の慣習や親族間の決まり事として包む香典の金額が定まっていると、多過ぎる香典は周囲から外れてしまうため、お付き合いの関係が悪くなる可能性があります。

特に狭い地域だと、「誰がいくら包んだか」という話が耳に入ることも多いので、包んだ人だけではなく遺族もあまり良い気分にはならないかもしれません。

香典を包む時は周囲とのつながりも考え、慣習や決まりごとを踏まえた金額を用意しましょう。

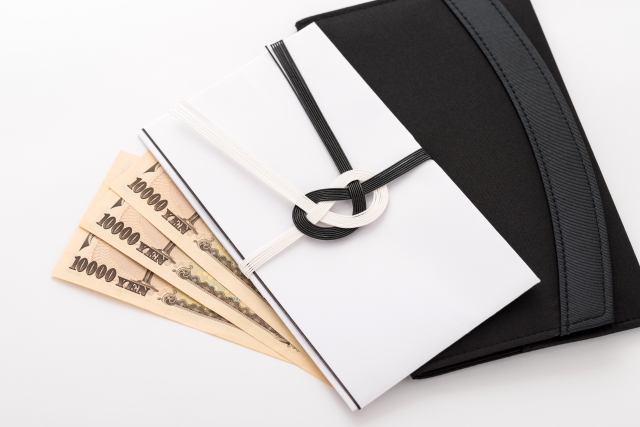

【ケース別】失礼にならない香典の金額

故人や遺族に対し失礼にならない香典を用意するためには、自分の立場やケースに合わせた適切な金額を知っておくことが大切です。

ここでは、「自分」「配偶者」という立場から見た適切な香典の金額について、ケース別に分けてお伝えしましょう。

- 自分や配偶者の親が亡くなった場合:5〜10万円

- 自分や配偶者の兄弟・姉妹が亡くなった場合:3〜5万円

- 自分や配偶者の祖父母が亡くなった場合:1〜3万円

- 自分や配偶者のおじ・おばが亡くなった場合:1〜2万円

- 自分や配偶者のいとこが亡くなった場合:5千〜1万円

- 友人・知人が亡くなった場合:5千〜1万円

- 友人・知人の親や子供が亡くなった場合:5千〜1万円

- 近所に住む人が亡くなった場合:5千円

自分や配偶者の親が亡くなった場合:5〜10万円

自分や配偶者の親が亡くなった場合、香典として適切とされる金額は5〜10万円です。

親は一親等で一番近しい親族になるため、互助の意味合いも強く多めの香典を用意します。

同居をしていない場合でも、5〜10万円を目安にして包むようにしましょう。

自分や配偶者の兄弟・姉妹が亡くなった場合:3〜5万円

自分や配偶者の兄弟・姉妹が亡くなった場合、香典として適切とされる金額は3〜5万円です。

兄弟・姉妹は婚姻により本籍を離れていることも多いですが、血縁という意味では二親等になりますから、一般的な金額よりも多く香典を包みます。

さらに、葬儀では多くの人手を必要としていますので、香典だけではなく少しでもお手伝いをして、遺族の負担を軽くしてあげましょう。

自分や配偶者の祖父母が亡くなった場合:1〜3万円

自分や配偶者の祖父母が亡くなった場合、香典として適切とされる金額は1〜3万円です。

孫という立場から香典を包むため、年齢によっては1〜3万円を包むことが難しいこともあるでしょう。

できれば適切な金額が望ましいですが、学生や働き始めたばかりで用意ができないというときは、周囲の人と相談して包む金額を決めるようにしてください。

自分や配偶者のおじ・おばが亡くなった場合:1〜2万円

自分や配偶者のおじ・おばが亡くなった場合、香典として適切とされる金額は1〜2万円です。

おじ・おばは三親等にあたり、夫婦揃って顔見知りというケースも多いため、「自分1人で参列するなら1万円」「夫婦で参列するなら2万円」というように金額を決める人もいます。

おじ・おばが亡くなった場合の香典の金額は、参列する際の状況も考えて決めるようにしてください。

自分や配偶者のいとこが亡くなった場合:5千〜1万円

自分や配偶者のいとこが亡くなった場合、香典として適切とされる金額は5千〜1万円です。

この金額は、これまで「いとことどのくらいの距離感で付き合ってきたか」に関係しています。

いとこと普段からお付き合いがあったなら1万円、滅多に顔を合わせたことがないなら5千円というように判断し、不安がある時は周囲に相談してから決めるようにしましょう。

友人・知人が亡くなった場合:5千〜1万円

自分の友人・知人が亡くなった場合、香典として適切とされる金額は5千円〜1万円です。

このケースもいとこへの香典と同じで、故人とどれだけ親しかったかによって金額が変わります。

「普段から特に親しくしていた友人なら1万円」「お付き合いの頻度が少なかったなら5千円」というように、ご縁の深さで決める人も少なくありません。

また、ここでお伝えした金額は「個人で包む場合の香典の金額」で、連名で香典を包む場合は他の人との兼ね合いもありますので、友人・知人の葬儀に参列する人と事前に相談してみましょう。

友人・知人の親や子供が亡くなった場合:5千〜1万円

友人・知人の親や子供が亡くなった場合、香典として適切とされる金額は5千〜1万円です。

このケースでも、友人・知人とどのくらい親しかったかによって包む金額が変わります。

家族ぐるみで顔見知りだったら1万円、友人・知人の家族のことは知らなかったという場合は5千円というように、状況に合わせて相応しい金額の香典を用意しましょう。

近所に住む人が亡くなった場合:5千円

近所に住む人が亡くなった場合、香典として適切とされる金額は5千円です。

ただしこれはあくまで一般的な平均金額で、実際に包む場合は次のような点を考慮しなければなりません。

- 地域の慣習や近所同士の決まり事として適切な金額があるか

- 過去に相手方の故人や遺族からいくら包んでもらったか

- 故人や遺族とのお付き合いの深さはどのくらいか

近所の人に対する香典は、今後のお付き合いにも影響してくるため慎重に決めることが大切です。

他の近隣住人ともよく話し合い、お付き合いに相応しい金額で香典を包むようにしましょう。

会社関係者への香典で失礼にならない金額

仕事でお付き合いがある人に不幸が起こった場合、会社関係者として香典を包むこともあります。

上司・同僚・部下など、立場によって包むべき金額が異なってくるため、実際にどのくらい包めば良いか悩む方も多いことでしょう。

ここでは会社関係者へ包む香典について、失礼にならない金額を立場別にお伝えしますので、実際に用意する際の参考にしてください。

- 上司が亡くなった場合:5千〜1万円

- 部下が亡くなった場合:1万円

- 上司の家族が亡くなった場合:5千円

- 部下の家族が亡くなった場合:5千〜1万円

- 同僚や同僚の家族が亡くなった場合:5千円

上司が亡くなった場合:5千〜1万円

自分の上司が亡くなった場合、香典として失礼にならない金額は5千円〜1万円です。

金額は「上司とのお付き合いの深さ」によって異なり、昔からお世話になっている場合は1万円、顔見知りではあるがあまり接点がない場合は5千円、というように金額を決める人もいます。

なお、この金額は「個人で香典を包む場合」です。

連名の場合は一人いくらというように決まりますので、周囲と相談して適切な金額を用意しましょう。

部下が亡くなった場合:1万円

部下が亡くなった場合、香典として失礼にならない金額は1万円です。

上司という立場から包むこと考えると、少な過ぎる香典は故人や遺族に対して失礼になります。

部下としてこれまで頑張ってくれたお礼も込めて、1万円を包むようにしてください。

上司の家族が亡くなった場合:5千円

上司の家族が亡くなった場合、香典として失礼にならない金額は5千円です。

一般的に、上司の家族と部下ではほとんどお付き合いがないため、あまり多過ぎる香典は返って驚かれてしまいます。

上司に対するお悔やみの気持ちを包み、「何かお手伝いできることはありますか?」という労いのことばを添えて渡すようにしてください。

部下の家族が亡くなった場合:5千〜1万円

部下の家族が亡くなった場合、香典として失礼にならない金額は5千〜1万円です。

部下の家族と直接会う機会はほとんどありませんが、「役職によって用意するべき適切な金額」があるので、自分の役職から考えて失礼にならない香典を用意しなければなりません。

会社によっては、包むべき香典の金額をあらかじめ定めていることもありますので、悩む場合は勤め先に相談してみましょう。

同僚や同僚の家族が亡くなった場合:5千円

会社の同僚や同僚の家族が亡くなった場合、香典として失礼のない金額は5千円です。

同僚や同僚の家族は、立ち位置としては「友人・知人」「近所に住む人」と同じになるため、お付き合いの距離感によっては多過ぎる香典は失礼になります。

ただし、会社の同僚であっても「家族ぐるみで親しい」「親友のようなお付き合い」だった場合は、これまでの関係性を考えて1万円を包むなど、状況に合った判断をすると良いでしょう。

失礼にあたらない香典の金額

香典の金額を失礼にしないためには、あらかじめ「やってはいけないこと」「考慮すべきこと」を知っておくことが大切です。

では、失礼にならない香典を準備するためにはどうすれば良いのか、具体的な方法をお伝えしましょう。

- 4・9の数字になる金額を避ける

- 偶数の金額にならないようにする

- 新札を使わないようにする

- お札の枚数を奇数にする

- 年齢・立場に見合った金額を包む

4・9の数字になる金額を避ける

香典の金額を決める時は、4と9の数字を避けるようにしてください。

日本では古くから4は「死」に、9は「苦」に繋がるという考えがあるため、4と9にまつわる金額を相応しくありません。

ことばの語呂合わせであってもこうした慣習を大切にしている人も多いので、4と9の数字を避けた金額を用意しましょう。

偶数の金額にならないようにする

香典の金額は、偶数の金額にならないようにしてください。

偶数は「割り切れる数字」なので、不幸な出来事を割り切ってしまうことになります。

香典を包む場合は奇数でお金を用意し、遺族に失礼のないようにしましょう。

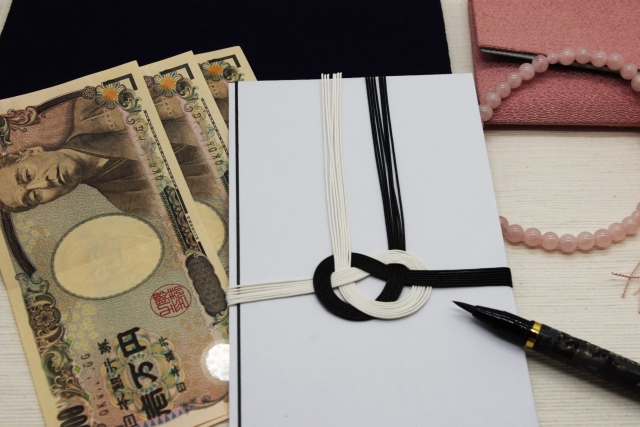

新札を使わないようにする

香典で包むお金は、新札ではないものを揃えるようにしてください。

使用感のないお金はご祝儀に使われるほか、事前に準備が必要なため「故人の死に対する用意をしていた」という意味になり、弔事に相応しくありません。

だからといって、あまりにボロボロなお札も返って失礼になりますので、適度に使用感のあるお札で香典を用意しましょう。

お札の枚数を奇数にする

香典に包むお札は、奇数になるように用意してください。

たとえば、1万円を包む場合、千円札だと10枚となり、偶数で割り切れてしまいます。

逆に、夫婦で2万円を包む場合、2万円という数字は偶数ですが「1万円札1枚と5千円札2枚」なら枚数は3枚で奇数となり失礼ではありません。

香典を用意する際は、お札の枚数まで確認してから包みましょう。

年齢・立場に見合った金額を包む

香典は、年齢・立場に見合った金額を包むことも大切です。

年代に相応しい香典の金額は以下のとおりですので、自身の年齢と照らし合わせて用意してみましょう。

20代の場合

20代の人は、学生で働いていなかったり社会人になって間もなかったりする人が多いので、5千〜1万円を目安にしましょう。

20代後半になるともう少し多くても良いですが、目上の人より多い金額は返って失礼になることもありますので、その場合は周囲と相談して決めるようにしてください。

30代の場合

30代の人は、結婚して自立したり社会的立場があったりする人も多いため、1万円〜3万円が目安です。

お付き合いの程度によって金額が変わりますから、目上の人や周囲とのバランスも考慮して包む金額を決めると良いでしょう。

40代以上の場合

40代以上の人は社会的立場が高い人も多く、人脈も広く深くなりますので1万〜5万円が目安になります。

「会社関係なら役職に相応しい金額」「友人ならお付き合いの深さ」「親族なら自分との関係性」というように、状況に合わせて失礼にならない金額を判断し包むようにしてください。

まとめ

香典は、故人や遺族に対する参列者の気持ちを包んだものですが、金額が多過ぎると遺族に気を遣わせたり、周囲との関係性に影響が出たりして失礼になることがあります。

さらに、「ご祝儀のように多過ぎるのはよくない」「お札が重なり過ぎるのは不幸が重なるから相応しくない」などの理由で、気分を害する人も少なくありません。

このような理由を充分理解した上で、自分の立場・年齢・相手とのお付き合いの距離感を考慮した金額決めれば、失礼にならない金額の香典を用意できます。

目安となる金額を確認しつつ、悩んだ時には周囲とよく相談して、故人や遺族に失礼にならない香典を包みましょう。