亡くなった人が不動産を持っていた場合には、その不動産の名義を変える相続登記が必要となります。では、相続登記の手続きはいつまでに行うべきなのでしょうか?

今回は、2024年4月1日に施行される相続登記の義務化もふまえ、相続登記の期限についてくわしく解説します。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)が持っていた不動産の名義を、相続人などの名義へと変える手続きです。被相続人が亡くなって遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)が成立したからといって、登記上の名義人が自動的に変わるわけではありません。

相続登記を管轄する法務局側では、名義人が亡くなったことや、ましてや遺産分割協議の結果誰がその不動産を取得することになったのかなど、知る由もないためです。そのため、相続で不動産をもらった相続人がその不動産を自分の名義にするためには、相続登記を申請しなければなりません。

相続登記はいつまでにすべき?

相続登記は、いつまでにすべきなのでしょうか?相続登記の期限は、次のとおりです。

2024年3月31日以前:できるだけ早くすべき

記事を執筆している2022年11月現在、相続登記に期限はありません。ただし、相続登記の放置には、後ほど解説するとおりさまざまなリスクが存在します。そのため、相続登記は早めに済ませておくべきでしょう。

2024年4月1日以後:3年以内にしなければならない

これまで相続登記に期限がなかったがゆえに、相続登記が長年にわたって放置されるケースが散見されました。その結果、もはや現在の権利者が分からない「所有者不明土地」が増加して社会問題となっています。

これを受け、相続登記について規定をする不動産登記法などが改正されました。改正法は、2024年4月1日に施行される予定です。

改正法の施行後は、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく期限を超過した場合には、10万円以下の過料の処される可能性があります。

また、この改正法は、2024年3月31日以前に開始した相続についても適用されます。ただし、猶予期間が設けられており、制度開始(2024年4月1日)から3年以内に相続登記をすれば罰則の対象とはなりません。

改正法施行後は3年以内に相続登記を済ませられるよう、期限に注意する必要があるでしょう。

相続登記をいつまでも放置する主なリスク

相続登記を長期に渡って放置することには、どのようなリスクがあるのでしょうか?考えられる主なリスクとしては、次のものなどが挙げられます。

- 売却などができない

- トラブルの原因となる可能性がある

- 放置すればするほど手続きの手間が増える可能性が高くなる

- 改正法施行後は罰則の対象となる

売却などができない

相続登記をせず故人名義のままである不動産は、売却をしたりお金を借りる際の担保に入れたりすることができません。そのため、権利を動かせない不動産となってしまいます。

トラブルの原因となる可能性がある

相続登記を放置すれば、トラブルの原因となる可能性があります。なぜなら、第三者に対して自分が正当な権利者であることを主張することができないためです。

たとえば、相続人である長男と二男との間で行った遺産分割協議で、父の持っていたA土地を長男が相続することが決まったにもかかわらず、相続登記を放置した場合で見ていきましょう。

この場合において、二男にお金を貸していた債権者が、二男が期限までにお金を返さなかったことを理由として、A土地のうち二男の法定相続分である2分の1を差し押さえて売却してしまう可能性があります。

遺産分割協議がまとまっている以上、A土地全体の所有者は長男であり、本来であれば二男の債権者から差し押さえられる理由はないはずです。

しかし、長男が相続登記をしていなかった以上、長男はそのことを主張して土地を返してもらうことはできません。相続登記を放置すると、このようなトラブルの原因となる可能性があります。

放置すればするほど手続きの手間が増える可能性が高くなる

すぐに売却したり担保に入れたりするわけでもなく、また運よくトラブルともならなければ、当面の間は相続登記をしなくても実害がないかもしれません。しかし、あまり長期に渡って放置をすれば、いざ相続登記をしようとした際の手間が増える可能性が高くなります。

なぜなら、時間の経過にともなってもともと相続人であった人が亡くなったり、認知症になったりするリスクが高くなるためです。

元々相続人であった人が亡くなったことで代替わりが起き、少し関係性の遠い相手が相続人となれば、相続登記手続きに協力してもらえない可能性や協力する代わりに金銭の支払いを要求される可能性、そもそもどこに居住しているのか分からず調査が大変になる可能性などがあるでしょう。

改正法施行後は罰則の対象となる

先ほど解説したように、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、3年という期限も設けられます。改正法の施行後は、正当な理由なく期限を超過して相続登記を放置すれば、10万円以下の過料に処される可能性が生じます。

相続登記をするまでの流れ

相続登記は、どのような流れで進めていけば良いのでしょうか?相続登記をするまでの基本的な流れは、次のとおりです。

不動産を相続する人を決める

はじめに、不動産を取得する人を決めます。不動産を取得する人を決める方法には、主に次の2つが存在します。

遺言書

遺言書とは、遺産の分け方を被相続人が生前に決めておくための書類です。有効な遺言書が残っていた場合には、原則として、その遺言書の記載に従って不動産の取得者が決まります。

たとえば、遺言書に「A不動産は遺言者の長男である相続太郎に相続させる」と書いてあったのであれば、A不動産は長男の相続太郎氏が取得するということです。

なお、遺っていた遺言書が、法務局での保管制度を利用していない手書きの遺言(「自筆証書遺言」といいます)であった場合には、相続登記などに先だって家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。検認とは、以後の偽造や変造を防ぐため、その時点での遺言書の状態を保存するための手続きです。

遺産分割協議

遺言書がなかった場合には、遺産分割協議で不動産の取得者を決めます。遺産分割協議とは、相続人全員で行う、遺産分けの話し合いです。

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要であり、一人でも納得しない相続人がいれば協議を成立させることはできません。仮に当人同士で遺産分割協議がまとめられない場合には、調停や審判へと移行します。

調停とは、調停委員の調整を受けつつ家庭裁判所で行う話し合いです。一方、審判では、諸般の事情を考慮して裁判所が遺産の分け方を決定します。

また、相続人の中に認知症の人や行方不明の人がいる場合には、これらの人を無視して遺産分割協議を成立させることはできません。この場合には、これらの人の代わりに遺産分割協議に参加をする「成年後見人」や「不在者財産管理人」などを選任してもらう手続きが、別途必要となります。

必要書類を準備する

相続登記には、さまざまな書類が必要となります。遺産分割協議で不動産の取得者を決めた場合、相続登記に必要となる基本の書類は、次のとおりです。

なお、状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合もあります。そのため、自分で相続登記をする場合にはある程度書類が揃った段階で管轄の法務局の事前相談へ出向き、書類に不足がないかどうかを確認してもらうとよいでしょう。

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)

不動産の全部事項証明書は、相続登記の添付書類ではありません。

しかし、相続登記申請書や遺産分割協議書には不動産の情報を正確に記載する必要があり、不動産の正確な情報を確認するには全部事項証明書が必要です。そのため、あらかじめ全部事項証明書を取得しておくと良いでしょう。

全部事項証明書は、全国の法務局から、1通600円で取得できます。また、オンラインで登記情報を閲覧することも可能です。

相続登記申請書

相続登記申請書は、相続登記のメインとなる書類です。金融機関の相続手続き書類のように様式を埋めていく書類ではなく、原則として一から作成しなければなりません。

記載例が法務局のホームページに掲載されていますので、相続登記を自分で行う際には、こちらを参考にすると良いでしょう。なお、原則としてこの申請書に記載したとおりに登記がされますので、誤りのないよう正確に作成してください。

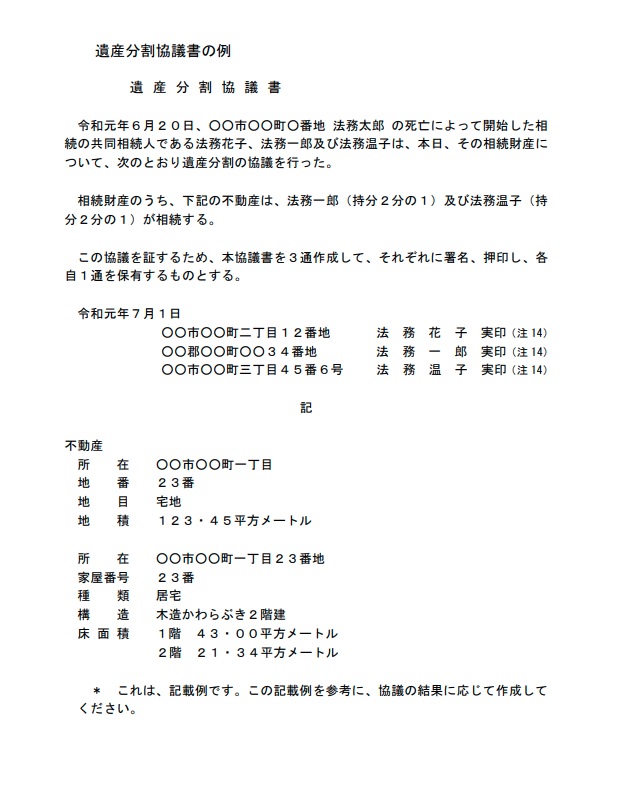

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を記した書類です。相続登記をしようとする不動産を誰が取得したのかが分かるよう、明確に記載します。相続人全員が協議に合意していることの証明として、相続人全員による実印での捺印が必要です。

こちらも、記載例が法務局のホームページに掲載されていますので、こちらを参考にすると良いでしょう。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書の押した印が実印であることを証明するため、相続人全員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、住所地の市区町村役場などで取得できます。

取得には原則として印鑑カードが必要となるため、それぞれ本人に取得してもらうと良いでしょう。取得手数料は市区町村によって異なりますが、おおむね200円から400円程度です。

被相続人の戸籍謄本等

被相続人の相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。それぞれ、その時点で被相続人が本籍を置いていた市区町村役場で取得します。

なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹などである場合には、これに加えて被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も添付しなければなりません。取得手数料は、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本は1通750円です。

相続人全員の戸籍謄本

相続人の生存を証するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。それぞれ、その相続人が本籍を置いている市区町村役場で取得できます。取得手数料は、1通450円です。

被相続人の除票

被相続人と不動産のもともとの所有者が同一人物であることを示すため、被相続人の除票が必要です。除票は、被相続人の最後の住所地である市区町村役場で取得できます。

取得手数料は市区町村によって異なりますが、おおむね200円から400円程度です。

不動産を相続する相続人の住民票

新たな名義人の情報を正しく登記するため、不動産を取得する相続人の住民票が必要です。住民票は、住所地の市区町村役場で取得できます。

取得手数料は市区町村によって異なりますが、おおむね200円から400円程度です。

不動産の固定資産税評価証明書または固定資産税評価通知書

後ほど解説をする登録免許税を正しく算定するため、不動産の固定資産税評価証明書または固定資産税評価通知書が必要です。いずれも、不動産の所在地を管轄する市区町村役場などで取得できます。

取得手数料は市区町村によって異なるものの、固定資産税評価証明書は、おおむね1通300円程度です。一方、固定資産税評価通知書は、無料で取得できます。

相続登記を申請する

必要書類が揃ったら、相続登記を申請します。相続登記の申請は、その不動産を管轄する法務局へ行わなければなりません。

管轄を誤らないよう、法務局のホームページなどであらかじめ確認しておきましょう。

相続登記の申請方法には、次の3つが存在します。

- 法務局の窓口へ持ち込んで申請する

- 郵送で申請する

- オンラインで申請する

このうち、オンラインでの申請は機器の準備などが必要となるため、自身の相続登記を数回行う程度であればおすすめできません。近隣であれば窓口へ持ち込み、遠方であれば郵送での申請をすると良いでしょう。

相続登記にかかる費用

相続登記をするためには、どの程度の費用がかかるのでしょうか?相続登記にかかる費用は、「登録免許税」と「必要書類の取得費用」の2つです。

手続きを司法書士へ依頼した場合には、これらに加えて「司法書士報酬」がかかります。金額の目安は、それぞれ次のとおりです。

司法書士報酬

相続登記を司法書士へ依頼した場合における報酬額の目安は、おおむね8万円から10万円程度でしょう。ただし、司法書士報酬は自由化されているため、事務所によって異なります。

そのため、正確な金額を知るためには、依頼を検討している先の事務所へ個別で確認することが必要です。

また、相続人が多い場合や相続登記をする不動産の数が多い場合、遺産分割協議書の作成や必要書類の取得代行から依頼した場合などには、加算となる場合もあります。報酬体系についても事務所によって異なりますので、あらかじめそのケースに応じた見積もりを取得すると良いでしょう。

登録免許税

登録免許税とは、相続登記をするにあたって法務局へ納めるべき税金です。相続登記でかかる登録免許税の額は、原則として次の式で算定されます。

- 相続登記の登録免許税額(100円未満切捨)=その不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切捨)×1,000分の4

たとえば、固定資産税評価額が3,000万円であれば登録免許税額は12万円、固定資産税評価額が2,000万円であれば登録免許税額は8万円ということです。

なお、不動産の固定資産税評価額は上で紹介をした固定資産税評価証明書などで確認することができるほか、固定資産税課税明細書でも確認することができます。固定資産税課税明細書とは、毎年4月から6月頃に不動産がある市区町村役場から送付される固定資産税の納付書に同封されている、不動産の一覧が掲載された書類のことです。

この書類の形式は市区町村によって異なりますが、「固定資産税評価額」や「評価額」などと表記された欄を見ることで、その不動産の固定資産税評価額を知ることができます。

必要書類の取得費用

相続登記をするためには、上で解説をしたとおり、多くの添付書類が必要となります。必要書類の取得にかかる費用は相続人の数や、被相続人が生前どれだけ本籍を移していたかなどによって異なりますが、子や配偶者が相続人である場合にはおおむね5,000円から1万5,000万円程度となることが多いでしょう。

また、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合には取得すべき書類が増えるため、おおむね1万円から2万5,000円程度となることが一般的です。

まとめ

2022年11月時点では、相続登記に期限はありません。とはいえ、相続登記の放置には本文で解説をしたとおりさまざまなリスクが存在するうえ、相続登記義務化の施行日も迫っています。

そのため、相続登記をいつまでも放置することは避け、できるだけ早期に手続きを済ませておくと良いでしょう。しかし、相続登記には必要書類が多く、すべてを自分で行うことは容易ではありません。

また、すべてを専門家へ依頼すれば、費用もかさんでしまいます。そこでご検討いただきたいのが、当サイト「そうぞくドットコム」のサービスです。