相続登記には、法務局へ持ち込んで行う方法のほか、郵送で申請する方法とオンラインで申請する方法が存在します。

では、相続登記のオンライン申請を自分で行う際には、どのように進めれば良いのでしょうか?今回は、相続登記のオンライン申請を自分で行う方法などについてくわしく解説します。

目次

相続登記とは

相続登記とは、法務局に登録(登記)されている不動産所有者の名義を、亡くなった人(「被相続人」といいます)から相続人などへと書き換える手続きです。

不動産の名義人は、法務局に登記されています。そして、登記されている名義人が亡くなったからといって、法務局側が勝手に名義人を書き換えてくれるわけではありません。

相続で不動産を取得した人が登記簿に登録されている名義人を自分へと変えるためには、法務局に申請することが必要です。この手続きを、相続登記といいます。

相続登記を放置するデメリット

相続した不動産をすぐに売却するなどの事業がない場合、相続登記を面倒に感じて放置してしまうこともあるかと思います。

しかし、相続登記を長期に渡って放置することは、おすすめできません。なぜなら、相続登記を放置することで、次のデメリットが生じるためです。

- 売却や担保提供などができない

- トラブルの原因となる可能性がある

- 放置すればするほど手続きの負担が増える可能性が高くなる

- 罰則の対象となる

売却や担保提供などができない

登記上の名義人が故人のままである限り、その不動産を売却したりお金を借りる際の担保に入れたりすることができません。すぐには売却や担保提供の予定がなかったとしても、将来売却や担保提供の必要が生じた際には、売却などの前に相続登記をしなければならないということです。

相続登記をするには、他の相続人との合意や書類の収集などに時間を要します。そのため、せっかく良い売買の話が生じたとしても、相続登記が済んでいないことでタイミングを逃してしまう可能性もあるでしょう。

トラブルの原因となる可能性がある

たとえ内々ではある不動産を長男が相続することに決まっていたとしても、相続登記をしていない以上、そのことを第三者に対抗(主張)することはできません。そのため、さまざまなトラブルの原因となる可能性があります。

たとえば、二男が借りたお金を返さないことを理由に、二男にお金を貸していた債権者がその不動産のうち二男の法定相続分を差し押さえ、第三者に売却してしまうなどです。

また、いったん長男がその不動産を取得することに合意したものの、その後経済的に困窮した二男が、自分の法定相続分を無断で第三者に売却してしまうことも考えられます。

放置すればするほど手続きの負担が増える可能性が高くなる

先ほど解説したように、しばらく相続登記を放置したとしても、売却や担保提供をするにあたっては相続登記をしなければなりません。そして、相続登記は長期間放置すればするほど大変になる傾向にあります。

なぜなら、年月が経過することで、もともと相続人であった人が亡くなって代替わりが起きたり、もともとは元気だった相続人が認知症になったりするなどの可能性があるためです。何十年も相続登記を放置した場合には、現在相続の権利を持っている人を探し出すだけでも、大変な労力がかかるケースが少なくありません。

罰則の対象となる

執筆時点である2022年11月時点では、相続登記は義務ではなく、期限もありません。しかし、このことが、長期に渡って相続登記が放置されてもはや現在の権利者が分からなくなった「所有者不明土地」が増加した原因の一つであるとして、社会問題となっています。これを受け、2024年4月1日から、相続登記が義務化されることとなりました。

これ以後は、不動産の相続を知ってから3年以内の相続登記が義務化され、正当な理由なく期間を超過した場合には10万円以下の過料の対象となります。この改正は、施行日より前に発生した相続も対象です。そのため、今後はよりすみやかに相続登記を済ませる必要性が高まるでしょう。

相続登記の申請方法

相続登記を申請する方法には、次の3つが存在します。それぞれの概要は、次のとおりです。

- 法務局の窓口に持ち込んで申請する

- 郵送で申請する

- オンラインで申請する

方法①:法務局の窓口に持ち込んで申請する

もっともオーソドックスなのは、法務局の窓口に持ち込んで申請する方法です。軽微な不備であればその場で指摘され、すぐに訂正しやすい点がメリットです。

一方、管轄の法務局が遠方である場合には、そこまで出向くだけで大変だという場合もあるでしょう。相続登記の申請先は、登記をする不動産の所在地を管轄する法務局です。

また、法務局の窓口は平日の日中しか開いていないため、平日の日中に勤務をしている人にとってはハードルが高い方法であるといえます。

方法②:郵送で申請する

相続登記は、管轄の法務局へ郵送して申請をすることも可能です。法務局まで出向く必要がないため、遠方であっても申請しやすい点が大きなメリットであるといえるでしょう。

ただし、書類が法務局に到着するまでにタイムラグが生じるうえ、書類の不備が生じた際の対応に手間がかかりやすい点がデメリットです。

方法③:オンラインで申請する

相続登記は、オンラインで申請することも可能です。添付書類は郵送で送付すべきとはいえ、オンライン申請には多くのメリットが存在します。

オンライン申請のメリットは、次でくわしく解説します。

相続登記をオンラインで申請する4つのメリット

相続登記をオンラインで申請することには、主に次の4つのメリットが存在します。

- 法務局まで行く必要がない

- 夜間であっても申請作業ができる

- オンライン上での補正が可能

- 登録免許税の支払いがオンラインでできる

法務局まで行く必要がない

相続登記をオンラインで申請すれば、管轄の法務局まで出向く必要がありません。そのため、法務局まで行く時間が取れない場合や法務局が遠方である場合にも、対応しやすいでしょう。

夜間であっても申請作業ができる

相続登記をオンライン申請する際には、後ほど解説をするとおり、専用のソフトを使います。このソフトの利用時間は「年末年始と祝日を除いた月曜日から金曜日の8時30分から21時まで」とされており、遅い時間であっても使用が可能です。

そのため、たとえば勤務先からの帰宅後に作業を行うことなどができるでしょう。なお、登記申請の受付自体は法務局の開庁時間と同じ平日8時30分から17時15分まであり、これ以後にシステム送信された申請は、翌業務日の受付となります。

オンライン上での補正が可能

自分で相続登記を申請した場合、不備がまったくないケースはさほど多くないでしょう。申請に不備があれば、法務局側から補正(修正)指示がなされます。

オンラインで相続登記を申請した場合には、この補正対応もオンライン上で行うことが可能です。

登録免許税の支払いがオンラインでできる

相続登記を申請するにあたっては、登録免許税を納めなければなりません。相続登記の場合の登録免許税額は、原則として次のように計算をします。

- 相続登記の登録免許税額(100円未満切捨)=不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切捨)×1,000分の4

相続登記を法務局の窓口への持ち込みや郵送で申請した場合、この登録免許税は金融機関から納付をして、登記申請の際に領収証を添付することが原則です。また、納付する登録免許税額が30,000円以下であれば、収入印紙の貼付により納付することもできます。

一方、オンラインで相続登記を申請する場合にはオンライン上で電子納付をすることができますので、銀行の窓口へ出向いたり収入印紙を購入したりする手間がかかりません。

相続登記のオンライン申請を自分でやる手順

相続登記のオンライン申請を自分で行うまでの手順は、次のとおりです。一つずつ解説していきましょう。

- 不動産を相続する人を決める

- 必要書類を準備する

- 機器などの準備をする

- 相続関係説明図を作成する

- 申請情報を作成する

- 必要書類を添付して電子署名をする

- 申請情報を送信する

- 登録免許税を納付する

- 添付書類を郵送する

- 完了を確認する

- 登記識別情報通知を受領する

ステップ1:不動産を相続する人を決める

はじめに、不動産を相続する人を決めなければなりません。不動産を相続する人を決める方法には、主に次の2つがあります。

遺言書に従う

被相続人が遺言書を遺しており、その遺言書で不動産の取得者が決められていたのであれば、原則としてその遺言書で指定された者が不動産を取得します。

遺産分割協議で決める

遺言書がない場合や、遺言書があっても不動産の取得者が定められていなかった場合などには、遺産分割協議で不動産の取得者を決めます。遺産分割協議とは、相続人全員で行う、遺産分けの話し合いです。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が合意しなければなりません。なお、当事者間では協議がまとまらない場合には、裁判所で話し合いをする「調停」や裁判所が決断をくだす「審判」へと移行して、不動産の取得者を決めていきます。

ステップ2:必要書類を準備する

不動産の取得者が決まったら、必要書類を準備します。遺産分割協議で不動産の取得者を決めた場合における主な必要書類は、次のとおりです。

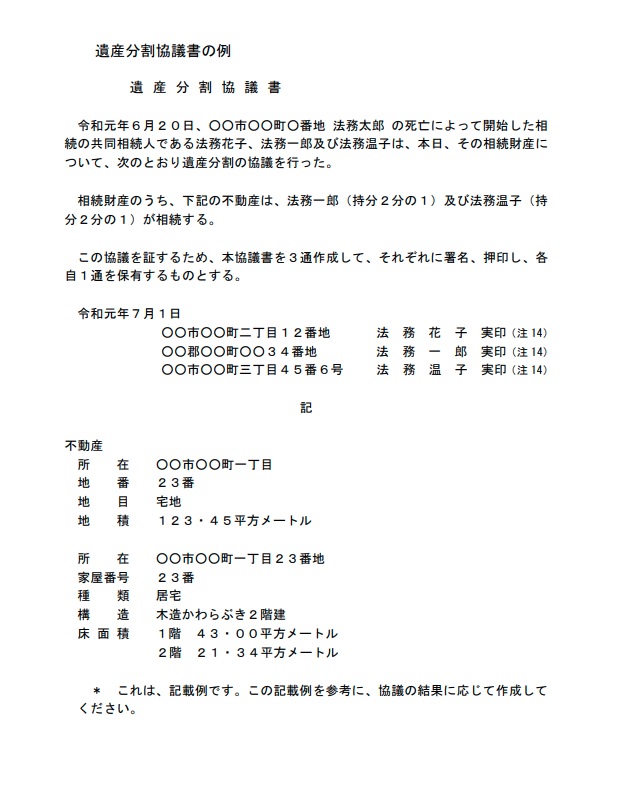

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を記した書類です。決まった様式はありませんが、法務局のホームページに掲載されている記載例を参考にすると良いでしょう。

遺産分割協議書には、相続登記をしようとする不動産を誰が取得することになったのかがわかるよう、明確に記載します。

相続人全員が協議に合意していることの証拠として、相続人全員による実印での捺印が必要です。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押した印が実印であることを証するため、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

被相続人の戸籍謄本等

被相続人の相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。それぞれ、その時点での本籍地を管轄する市区町村役場で取得しましょう。

なお、相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合にはこれに加えて被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要となるなど、相続関係によってはこれら以外の書類も必要となります。

被相続人の除票

登記上の名義人と被相続人とが同一人物であることを証するため、被相続人の除票が必要です。除票とは、被相続人の最後の住民票上の住所地を証明する書類であり、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が存命であることを確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。それぞれ、本籍地の市区町村役場で取得します。

不動産を取得する相続人の住民票

新たな所有者の情報を正しく登記するために、不動産を取得する相続人の住民票が必要です。ただし、オンラインで申請する場合には電子署名に住所などの情報が含まれているため、こちらは省略しても構いません。

不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書

登録免許税を正しく算定するために、不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書が必要です。いずれも、不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。

登録免許税の計算方法は、後ほど改めて解説します。

ステップ3:機器などの準備をする

ステップ2と並行して、機器の準備を進めます。オンライン申請にあたって準備しておくものは、次のとおりです。

パソコンに申請用総合ソフトをインストールする

相続登記を自分でオンライン申請するためには、パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしなければなりません。

はじめに「登記・供託オンライン申請システム」に申請者情報を登録します。申請者IDとパスワードが取得できたら、申請用総合ソフトをダウンロードしましょう。

マイナンバーカードを取得する

相続登記をオンライン申請するためには、マイナンバーカードに格納された電子証明書が必要です。そのため、あらかじめ署名用電子証明書入りのマイナンバーカードを取得しておきましょう。

また、マイナンバーカードを持っていても、署名用電子証明書が格納されていない場合には、市区町村役場での手続きが必要です。

ICカードリーダライタを準備する

マイナンバーカードに格納された電子証明書を読み取るためには、ICカードリーダライタが必要です。マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタを確認し、準備しましょう。

ステップ4:相続関係説明図を作成する

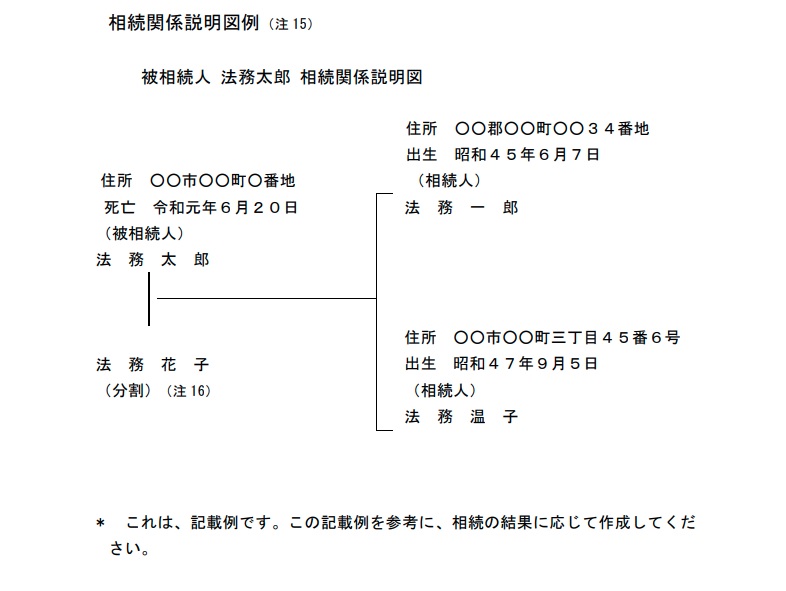

ステップ2で取得した書類をもとに、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図とは被相続人の相続関係を示した図です。相続関係説明図に厳格な様式はありませんが、法務局の記載例を参考に作成すると良いでしょう。

相続関係説明図には、被相続人の情報と相続人の情報を記載します。記載する住所や生年月日などは戸籍謄本や印鑑証明書などを参照して、省略などせず正確に記載してください。

特に、相続人の記載が漏れることのないよう、注意しましょう。

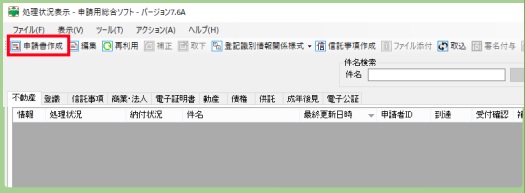

ステップ5:申請情報を作成する

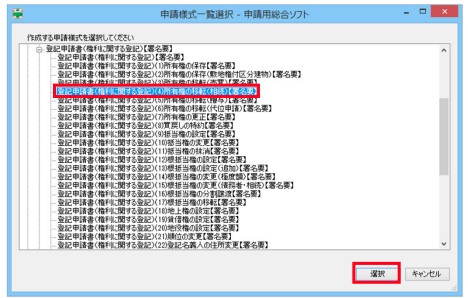

申請用総合ソフトで、申請情報を作成します。申請書総合ソフトを立ち上げてログインをしたら、「申請書作成ボタン」をクリックします。

次に、申請様式一覧選択画面から「登記申請書(権利に関する登記)(4)所有権移転(相続)【署名要】」を選択しましょう。

こちらを選択すると申請情報の入力画面が出てきますので、それぞれの項目に正しい情報を入力します。入力方法は法務局が公表している操作手引書(マニュアル)にも記載されていますので、こちらも参照すると良いでしょう。

なお、この申請情報が、紙で申請をする場合における「登記申請書」に代わるものです。原則としてこの申請情報どおりに登記がされますので、不備のないようよく注意して作成してください。

不動産の情報は直接入力することもできますが、ミスを防ぐため、オンライン物件検索を利用する方法を選択することをおすすめします。

ステップ6:必要書類を添付して電子署名をする

申請情報を作成したら、必要書類のデータを添付します。添付すべきデータは原則として相続関係説明図のみですので、PDFに変換したうえで添付しましょう。

添付が完了したら、マイナンバーカードをICカードリーダライタに読み込ませ、電子署名を付与します。マイナンバーカードで署名する場合には、「ファイルで署名」ではなく「ICカードで署名」を選択しましょう。

ステップ7:申請情報を送信する

電子署名ができたら、申請情報を送信しましょう。これで、まずは登記情報の申請までが完了したこととなります。

ただし、この先の手続きも行わなければ、相続登記はいつまで経っても完了しません。ここで安心することなく、ステップ8以降も速やかに行いましょう。

ステップ8:登録免許税を納付する

申請情報を送信したら、登録免許税を納付します。相続登記にかかる登録免許税額は、上でも触れたとおり、次の式で算定されます。

- 相続登記の登録免許税額(100円未満切捨)=不動産の固定資産税評価額(1,000円未満切捨)×1,000分の4

なお、計算結果が1,000円に満たない場合は、1,000円となります。相続登記をオンラインで申請した場合、登録免許税の納付方法は次の3パターンです。

- 電子納付:インターネットバンキングから支払う方法

- 振込での納付:銀行から振り込み、申請用総合ソフトから印刷した「登録免許税納付用紙」に領収証書を貼付する方法

- 収入印紙での納付:申請用総合ソフトから印刷した「登録免許税納付用紙」に収入印紙を直接貼付する方法

このうち、電子納付を選択できるのは、オンラインで相続登記を申請した場合のみです。

申請用総合ソフトの「納付」ボタンから納付手続きを行いましょう。また、収入印紙で納付ができるのは、登録免許税額が30,000円以下である場合のみとされています。

ステップ9:添付書類を郵送する

相続登記をオンラインで申請する場合であっても、添付書類は郵送しなければなりません。添付書類は、オンライン申請の受付日から2営業日以内に送付しましょう。ここで送るべきものは、次のとおりです。

- 申請用総合ソフトからダウンロードした「書面により提出した添付情報の内訳表」(認印で捺印します)

- ステップ2で集めた添付書類

- ステップ4で作成した相続関係説明図

- ステップ8で納付した「登録免許税納付用紙」(電子納付以外の場合)

- 返信用封筒(郵送で書類の返還を受けたい場合)

なお、非常に重要な書類を送りますので、簡易書留やレターパックプラス(赤)など、追跡が可能でかつ手渡しされるタイプのもので送りましょう。

なお、返信用の封筒を付けておくことで、完了後の書類を郵送で受け取ることも可能です。

返信用封筒については、次でくわしく解説します。

ステップ10:完了を確認する

相続登記の進捗状況は、申請用総合ソフトから確認することが可能です。申請した内容に不備があれば補正のお知らせが届きますので、補正すべき内容に従ってすみやかに対応しましょう。

一方、申請用総合ソフトの「処理状況」の欄を確認して、ここが「手続終了」となっていれば、相続登記が無事に完了しています。なお、相続登記の申請から完了までにかかる期間は、不備などがない場合、おおむね1週間から10日程度です。

申請日ごとの登記完了日は各法務局のホームページ(例:東京法務局のホームページ)でも掲載されていますので、こちらを確認しておくと完了時期の想定がしやすいでしょう。

ステップ11:登記識別情報通知を受領する

相続登記が完了したら、登記識別情報通知を受領しましょう。登記識別情報とは、その不動産を売却したり担保に入れたりする際に必要となる12桁の符号(パスワード)です。

登記が完了すると以前は「登記済権利書」が発行されていましたが、現在は新たに登記墨権利書が発行されることはなく、代わりに発行されるのがこの登記識別情報です。

オンラインで相続登記を申請した場合には、オンライン上で登記識別情報の通知を受けることも可能です。しかし、パソコンの故障など不測の事態を避けるため、たとえオンライン上で相続登記を申請する場合であっても、登記識別情報が印刷された紙(「登記識別情報通知」といいます)の発行を受けた方が良いでしょう。

登記識別情報通知や登記完了証、原本還付を受ける添付書類は窓口まで取りに行くか、法務局からの郵送で受け取ります。郵送で返還を受けたい場合には、上でも触れたとおり、添付書類の郵送時に返信用封筒を同封しておきましょう。

ただし、自分で相続登記を申請する場合、返信用の封筒は本人限定受取郵便であることが必要です。

通常の簡易書留やレターパックプラス(赤)などは不可とされていますので、注意しましょう。

相続登記のオンライン申請を自分でやる場合の注意点

相続登記のオンライン申請を自分で行う場合には、次の点に注意しましょう。

- 補正のお知らせなどの見落としに注意する

- 相続関係説明図の訂正はできない

- 添付書類は郵送が必要となることを知っておく

補正のお知らせなどの見落としに注意する

相続登記をオンラインで申請した場合には、補正のお知らせも原則として申請用総合ソフト上に届きます。たとえ軽微な不備であっても法務局側で直してくれることはありませんので、補正の連絡があったら、きちんと対応しなければなりません。

仮に補正の通知を見落としたままとすれば、いつまで経っても相続登記が完了ないこととなります。また、長期に渡って補正連絡を放置した場合には、はじめから申請し直す必要が生じる可能性もあるでしょう。

そのため、オンラインで相続登記を申請したら、定期的に申請用総合ソフトを確認するなど、補正の連絡を見落とさないように注意しておきましょう。

添付書類は郵送が必要となることを知っておく

オンライン申請とはいっても、すべてがオンライン上で完結するわけではありません。相続登記をオンラインで申請した場合であっても、戸籍謄本や印鑑証明、遺産分割協議書などの添付書類は、原本を法務局に郵送することが必要です。

オンライン上の操作のみをして添付書類を送らなければ、いつまで経っても相続登記は完了しません。オンライン申請をしたら、すみやかに添付書類を郵送できるよう、こちらも準備を整えておきましょう。

まとめ

自分で相続登記を申請する場合、オンラインで申請することも可能です。ただし、オンライン申請をするためにはソフトのダウンロードなど、事前の準備が必要となります。オンライン申請のメリットや注意点を踏まえたうえで、申請方法をよく検討すると良いでしょう。

また、相続登記をオンラインで申請する場合であっても、さまざまな添付書類が必要となる点に変わりはありません。自分で登記申請をする場合、これらの書類を集めることに苦労をしてしまうケースが多いでしょう。そのような際には、代行サービスの利用がおすすめです。

当社AGE technologiesが提供するそうぞくドットコム不動産は、相続で発生した自宅や土地などの不動産の名義変更手続きを、Webを使って効率化するサービスです。