【文例】お悔やみの手紙の書き方は?構成・内容・用意する封筒の種類

訃報を受けてもお通夜や葬儀に参列できないとき、お詫びと哀悼の意を評して送るのがお悔やみの手紙です。 お悔やみの手紙では、故人とその遺族に対して心を込めた言葉を綴りますが、いざ書こうと思うとどのような構成や文面にすれば良い…

一般知識・マナー

一般知識・マナー 訃報を受けてもお通夜や葬儀に参列できないとき、お詫びと哀悼の意を評して送るのがお悔やみの手紙です。 お悔やみの手紙では、故人とその遺族に対して心を込めた言葉を綴りますが、いざ書こうと思うとどのような構成や文面にすれば良い…

一般知識・マナー

一般知識・マナー 故人の葬儀を終えた後、最初に行われるのが「初七日の法要」ですが、これを別日に行わず葬儀の日と合わせて行うことを「繰り上げ法要」と呼びます。 葬儀の日に行う初七日の繰り上げ法要は、なかなか休みが取れなかったり遠方から駆けつ…

その他

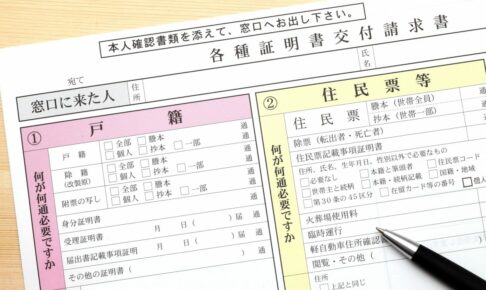

その他 遺産相続や婚姻届けの提出に必要な戸籍は、本籍地がある役所へ請求しなければなりません。 しかし、実際に戸籍を請求しようと作業にとりかかっても、自分の本籍地がどこにあるのかわからない方もいます。 ここでは、このような場合に対…

その他

その他 お盆の時期には、多くの人がお墓参りをして先祖の魂を敬います。 日本では古くからの慣わしとして良く目にする光景ですが、お盆にお墓参りをする意味や正式な日程・お参りの仕方・マナーなど、気になる点がたくさんありますよね。 今回…

その他

その他 みなさんは、お盆や法要などで墓所を訪れた際に、お墓の後ろに立てられた木製の細長い板を見たことがありますか? この板は「塔婆(とうば)」と呼ばれご先祖様を供養するためのものですが、この塔婆を建てる意味や建て方を知る方は少な…

一般知識・マナー

一般知識・マナー 故人が亡くなった後、その遺族や親族は故人を偲ぶ喪中の期間に入ります。 「喪に服する」という言葉のとおり、喪中の期間には普段よりも慎んだ行動を取らなければなりませんが、人によって考え方は異なるため、どんな行動をしてはいけな…

一般知識・マナー

一般知識・マナー 仏式の葬儀では、参列者は祭壇の前でお焼香を上げ故人の冥福を祈りますが、このお焼香の正確な作法を知っていますか? 葬儀経験の少ない方の中には、「お焼香のやり方はよくわからないが前の人と同じやり方で大丈夫だろう」と考える方も…

その他

その他 仏前でお参りをする際、まず線香をあげてから仏様や先祖の霊に手を合わせますよね。 実は、この線香をあげるという行為にはきちんとした意味があり、宗派によっても線香のあげ方が変わってきます。 今回は、仏様や先祖の霊にお線香をあ…

一般知識・マナー

一般知識・マナー 故人の臨終から一年後に行う「一周忌法要」では親族や参列者へ法要開催を知らせるため案内状を送りますが、この書き方や記載内容はよほど葬儀や仏事に詳しい方でなければ正確にはわからないものです。 法事の案内状に記載する内容は非常…