【2025年版】終活とはいつ・何歳からやるべき?やることリストと注意点

人生の最期を穏やかに迎えるため、近年多くの人が終活を行うようになりました。 しかし、終活で行うべき項目は多岐にわたるため、いつ・何から始めればいいのか迷う人も少なくありません。 そこで、今回は終活を始める時期や項目と共に…

その他

その他 人生の最期を穏やかに迎えるため、近年多くの人が終活を行うようになりました。 しかし、終活で行うべき項目は多岐にわたるため、いつ・何から始めればいいのか迷う人も少なくありません。 そこで、今回は終活を始める時期や項目と共に…

一般知識・マナー

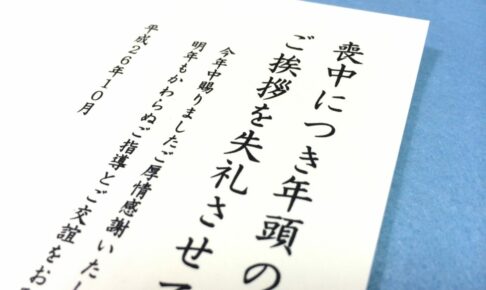

一般知識・マナー 喪中の期間を過ごす遺族や親族は、新年の挨拶ができないため「喪中はがき」を相手に送り、挨拶を控えることと近況を伝えます。 しかし、実際に喪中はがきを受け取ってみると、どのように返事を返すべきか悩む人も多いことでしょう。 そ…

一般知識・マナー

一般知識・マナー 神社にてさまざまな神前行事を行う際には「初穂料」を渡すことがマナーですが、この際のマナーには実にたくさんの種類があります。 そのため、普段から神社との関係が希薄な方にとってはどうして良いのかわからず対応に困ってしまう場面…

一般知識・マナー

一般知識・マナー 仏教の宗教的慣習において、「命日」「お盆」「お彼岸」などは、先祖の霊を祀る特別な日とされていますが、特に命日に関しては一周忌や三周忌などの法要を行い、手厚く故人を供養するのが習わしです。 しかし、この命日の正確な意味やマ…

その他

その他 お墓参りや法事の際には、お墓の後ろに建てられた細長い板を目にすることがありますが、この細長い板が「塔婆(とうば)」です。 この塔婆は、故人の追善供養を行う意味で非常に重要な意味を持っていますが、その詳細を正確に知る方は少…

一般知識・マナー

一般知識・マナー 身近な人が亡くなったとき、その遺族や親戚は故人の死を悼み喪中の期間を過ごします。 喪中の人は日常生活の中でも慎ましく暮らす人がほとんどで、お祝い事やお酒の席も遠慮するケースが少なくありません。 日本では慶事として迎えられ…

一般知識・マナー

一般知識・マナー 近年では、火葬後の遺骨の取り扱いの多様化からさまざまな形態の納骨方法がありますが、その中の一つに「樹木葬」と呼ばれる納骨方法があります。 この樹木葬は遺骨を樹木の下に埋葬するため、自然志向の方に特に人気の高い埋葬方法とし…

その他

その他 故人が使用していた品を身近に置くことで、生前の思い出を共有することができる形見分けですが、マナーや意義が曖昧なためしばしばトラブルのもとになってしまうことがあります。 そこで、ここではトラブルなく形見分けを行う方法を解説…

家族葬

家族葬 近年さまざまな事情により、小規模な葬儀が行われるようになりました。 その中でもよく耳にするのが、「家族葬」と呼ばれる小さな葬儀です。 家族葬では、ごく身内の人がひっそりと故人を見送ることから、遺族が香典を受け取らないケー…