不動産の登記は、以前は法務局の窓口での受付か、郵送による申請のみでした。しかし、現在はインターネットが普及し、オンラインによる申請が可能となっています。

特に相続登記などの場合は、司法書士に依頼せず自分で手続きを済ませようと考える人もいるかもしれません。そんなときに、オンラインで登記申請が済ませられれば便利ですね。

今回は、不動産のオンライン申請について概要を解説します。

目次

不動産登記の申請方法は3種類

オンライン申請の概要を確認する前に、1章ではまず不動産登記の3種類の申請方法について簡単にご説明します。

一言で説明すると、次の3種類です。

- 法務局の窓口に持参して申請する窓口申請

- 法務局へ郵送して申請する郵送申請

- オンラインを利用して申請するオンライン申請

窓口申請

登記申請の申請書や添付書類を全てそろえて、法務局の窓口に持参する方法です。

なお、法務局は登記を行う不動産の所在地によって管轄が決まっています。所在地にある法務局のHPを調べると該当する管轄エリアの記載があるので確認すると良いでしょう。

メリット

窓口申請のメリットは、申請前に登記について法務局職員に相談する機会が得られるという点です。法務局で働く方は、もちろん不動産登記にも詳しく、元々司法書士などの士業であった方なども在籍していますので、安心してお話を伺う事が可能です。

直接窓口に行って相談できるのか、事前予約が必要なのかは、各法務局によって異なるため、まずは管轄の法務局に電話確認してみるのが良いでしょう。「相続登記の件でご相談したい事があります」と言えば、担当者に繋いでくれるでしょう。

デメリット

窓口申請のデメリットは、何と言っても法務局に行くのに時間がかかってしまう点でしょう。お察しの通り役所関連は、営業時間が短く、法務局も17時頃に閉まる事が多く、土日祝は閉館の場合が多いです。

相続が発生して、忌引休暇の少ない時間で手続きを済ませようとしている人にとっては、時間的なデメリットが大きいのかもしれません。

郵送申請

登記申請の申請書や添付書類を全てそろえて、管轄法務局宛に郵送で申請するという方法です。

メリット

郵送申請のメリットは管轄の法務局まで行く必要がないという点でしょう。例えば相続登記であれば、被相続人が所有していた不動産が、相続人が住んでいるエリアにあるという訳ではありません。自分は東京に住んでいるけど、相続登記する不動産は他府県にある、ということはよくある事です。

しかし先ほど述べた通り、不動産登記は、不動産所在地の管轄の法務局で対応する必要があります。そのような場合に、郵送申請であれば、東京から管轄の法務局に郵便で送る事で手続きが完了するので便利です。

デメリット

郵送申請の場合は郵送費用がかかる点が挙げられます。またこれは窓口申請と同じですが、郵便局の営業時間内に行く必要があるという点では時間的なデメリットもあります。

オンライン申請

本項のメインでもある、オンラインを利用しての登記申請です。

メリット

オンライン申請のメリットは自宅に居ながら登記申請ができるという点でしょう。前述の窓口申請や郵送申請の場合、法務局や郵便局の窓口まで行く必要がありますので、移動時間だったり、窓口が空いている時間だったり、時間的な制約を受けます。オンライン申請だと移動もなく、申請も営業時間関係なく行う事ができます。

※申請はいつでもできますが、法務局が営業時間外の場合は登記を行うことはできず、その場合は自動で翌営業日での申請となります

デメリット

実は「オンライン申請」と言っても全てがネットで完結する訳ではなく、添付書類については、窓口へ持って行くか、郵送で送る必要があります。

「これだと結局オンラインの意味が無いじゃないか!」と思われた方もいるかもしれませんが、実際に作業してみると効率はオンライン申請の方が良くて、実際に今では多くの司法書士事務所などで、オンライン申請が採用されており、添付書類は郵送で済ませる士業が多いです。

不動産のオンライン登記申請で利用するソフト

3種類の申請方法について確認した上で、2章では本項の目的でもある「オンライン申請」について説明します。不動産登記をオンラインで申請する場合は、まずは登記をするための専用ソフトを自宅のパソコンにインストールする必要があります。

使用するソフトは大きく2つあります

- 行政が提供するソフト(登記ねっと)

- 市販のソフト

行政提供のソフトウェア(登記ねっと)

登記ねっとは行政が提供する、不動産登記のオンラインサービスです。正式名称は「登記・供託オンライン申請システム」と言います。

登記ねっとでは、不動産、商業(会社設立など)に関わる登記を行う事ができますが、相続の登記申請をオンラインで行うには、無料でダウンロードできる申請用総合ソフトというものをご自宅のパソコンにインストールする必要があります。

なお、登記ねっとには、かんたん証明書請求というサービスもあり、これはソフトのダウンロードは不要ですが、ブラウザから不動産登記の登記事項証明書(登記簿謄本)を請求できるだけのシステムになります。そのため、不動産の登記事項証明書が欲しいだけのときはこちらで足りますが、不動産登記のオンライン申請はできません。

市販のソフトウェア

登記ねっとは行政が提供するサービスでしたが、それ以外にも市販のソフトウェアを使って不動産登記をすることも可能です。

市販のソフトウェアと言っても、肝心のオンライン申請のシステムについては、行政のシステムと連携している(難しいシステムのお話は割愛します)ため、安全性などについては問題ありません。

市販のソフトは登記ねっとに比べ、簡単に登記申請できるように、画面が分かりやすくなっていたり、いろいろな機能が追加されていたりします。

たとえば、不動産の所在地や地番、家屋番号等の表示登記部分や、現在の所有権・担保権の情報等の権利登記部分を登記情報から読み込んで申請書の作成をサポートしてくれます。

ただ、市販のソフトですので、行政が提供する登記ねっととは異なり有料となります。費用は各社異なりますが、初期費用(ソフト購入費用)として数十万円、年会費(システム利用料、サポート費用)として数万円かかるでしょう。

どっちを使うのが一般的?

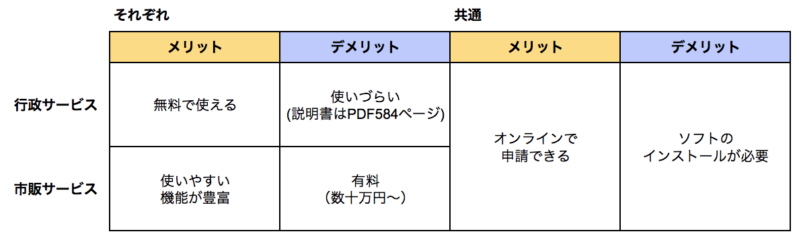

行政が提供するソフト、市販のソフト、結局どちらを利用してオンライン申請を行えば良いのでしょうか?それぞれのメリット、デメリットは以下の通りです。

上の図をみると、それぞれにメリット、デメリットがあるように思えますが、実際に専門家以外の一般の方が登記を行う場合は、行政サービス(登記ねっと)を利用する事がほとんどです。

基本的に市販のソフトウェアは士業(司法書士)に向けて作られているため、単価が高くなっています。

年間に何十件も登記業務を行う司法書士であれば、費用対効果は良いですが、相続登記が人生で1、2回あるかないかくらいの一般人が、ソフトウェアを購入するというのは費用対効果が悪いからです(そもそも一般人向けにソフトを販売している業者がいないかもしれません)。

多少の使いづらさはありますが、行政のサービス(登記ねっと)を利用すると良いでしょう。

不動産のオンライン登記の進め方

オンラインで使用するソフトウェアについて確認したところで、3章では具体的にオンライン登記の進め方について確認していきます。

申請方法

不動産登記の進め方について、1.添付書類を集める 2.登記申請書を作成する 3.申請書を提出する という手順は、基本的にはどの申請方法(窓口,郵送,オンライン)であっても同じということを覚えておいて下さい。

オンライン申請の場合は、これに加えて電子署名という手続きが発生します。

また、先ほども述べましたが、オンライン申請であっても添付書類は法務局へ提出する必要があります。

この方法を特例方式といい、別名、半ライン申請と呼ばれています。

特例方式(半ライン申請)とは

不動産登記の添付資料には、印鑑証明書や戸籍謄本など、簡単にはデータ化できない、重要な書類が含まれます。

本来であれば、オンライン申請の場合は、申請書以外の上記添付書類についても電子署名を行い、オンラインで提出する事が可能です(オンライン申請ができた当初はこの方法が主流とされていました)

しかし、全ての書類を電子化するのは、非常に手間がかかり、現実的には難しく、オンライン申請がなかなか普及しませんでした。

そこで申請書のみをオンラインで申請し、添付書類は窓口に持参するか、郵送する、という新しい方法が認められるようになりました。

これが特例方式であり、半分をオンラインで行い、半分を書面で行う方式ということから、半分とオンラインをかけて、半ライン申請と呼ばれています。

添付書類について

特例方式を使った場合、添付書類の提出には期限が設けられています。オンライン申請の受付から2日以内に提出することになっています。

申請だけして添付書類の提出を忘れていると、登記はできないため注意が必要です。相続登記に必要となる主な添付書類は、次のとおりです。

- 遺産分割協議書:不動産を誰が取得することになったのかを明確に記載し、相続人全員が署名と実印での捺印をします

- 相続人全員の印鑑証明書:住所地の市区町村役場などで取得します

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本:それぞれその時点で本籍を置いていた市区町村役場で取得します

- 被相続人の除票:被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します

- 相続人全員の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場で取得します

- 不動産を取得する相続人の住民票:住所地の市区町村役場で取得します

- 不動産の固定資産税評価証明書:不動産所在地の市区町村役場で取得します

ここで挙げたものはあくまでも一般的なものであり、相続の状況などによってはこれら以外の書類が必要となることもあります。

また、被相続人が遺言書を遺していた場合には遺産分割協議書の代わりに遺言書の添付が必要となるほか、一部の書類について省略することが可能です。自分で申請する場合には、あらかじめ管轄の法務局の登記相談などを活用して、必要書類を確認しておくと良いでしょう。

電子証明書について

電子証明書とは、個人の情報を証明するためのもので、インターネット上の身分証明書のようなものです。前述しましたが、オンライン申請ではこの電子証明書が必要となります。

一般の方が不動産登記をオンライン申請でする場合は、公的個人認証サービスを利用して、電子証明書を取得することになります。

公的個人認証サービスとは、インターネットを介して安全で確実な行政手続きを行えるように、希望者に無料で電子証明書を提供しています。

電子署名について

不動産登記の申請書には申請人の押印が必要です。窓口申請や郵送申請の場合が、問題ありませんが、オンライン申請の場合はもちろん申請書に押印をすることができません。

そこで、オンライン申請の場合は、代わりに電子署名を施すことになります。

電子証明書と電子署名について

初めて聞く場合、この2つの違いがあまり分からないことがあるかもしれません。前述の通り、オンライン申請では電子証明書の準備と、電子署名の両方が必要となります。

窓口申請や郵送の場合は、印鑑と、それを証明する印鑑証明書の両方を用いる訳ですが、それがオンラインになった場合、印鑑(=電子署名)と印鑑証明書(=電子証明書)と考えると理解しやすいかと思います。法務局では、電子署名の施された申請書が提出されたら、電子署名と電子証明書によって、申請人自身の申請であることや改ざんされていないことなどを確認することになります。

費用

不動産登記申請では、費用がかかりますが、それはオンライン申請でも同じです。窓口申請や郵送申請による場合、登録免許税は現金か収入印紙で納付することになりますが、オンライン申請の場合はどのように登録免許税を納付するのでしょうか?

支払い方法について

まず、オンライン申請だからと言って、登録免許税に軽減や増加はありません。登録免許税は、どの申請方法でも金額が変わりません。

納付の方法については現金か収入印紙による納付だけでなく、電子納付が可能となります。先ほど申した、行政サービス(登記ねっと)も対応していますが、インターネットバンキングや、電子納付対応のATMからの納付が可能です。

支払い期限について

窓口申請や郵送申請の場合は申請書に領収書や収入印紙を貼ることになりますので、納付の期限については気にする必要ありませんでしたが、電子納付による場合には注意が必要です。オンライン申請では、申請した日の翌日中に納付する必要があります。

まとめ

不動産登記における3つの申請方法のうち、オンライン申請について解説しました。オンライン申請は時間的な面で、非常に効率よく、便利なサービスではありますが、一方でソフトウェアのインストールや、電子証明書の取得など、面倒なこともあります。

特に、電子証明書の発行に必要な、マイナンバーカードの発行手続きは1ヶ月ほどかかることもあるため、オンライン申請を検討中の方は、先んじて取得しておくと良いかもしれません。