神社でお祓いをしたりお守りやお札をいただいたりする際、お礼として「初穂料(はつほりょう)」を包んでお渡しします。

しかし、初穂料はお願いした神事によって金額が変わったり、包むためののし袋を変えなければならなかったりするため、状況に合わせた用意が必要です。

そこで今回は、初穂料を包むためののし袋と表書きの書き方、金額や用意する際の注意点などについて詳しく紹介します。

初穂料とは

神社へのお礼としてお渡しする初穂料は、日本で古くから行われてきた神様への慣習が由来です。

その昔、稲作などの農業で暮らしていた人々は、豊穣を神様に願いお供物をしていました。

作物が実る秋になると、その年に収穫した初めての稲穂や農作物を神様にお供えし、感謝の気持ちを伝えていたのです。

この「初めての稲穂」が由来となって受け継がれてきたのが、神社へお包みする初穂料です。

現代ではお金をお渡しすることが多いですが、「見守ってくださる神様へのお礼」の気持ちは変わりません。

初穂料の込めた感謝やお礼の心は、お供えする品物が変わっても受け継がれている大切な慣習です。

初穂料を渡すのはいつ?

神社にお渡しする初穂料は、主に「良い出来事」や「お願い事」のときに用意するものです。

よく「玉串料」と取り違える人もいるのですが、玉串料は初穂料よりもより「お供え物」としての意味が強く、一般的な祈願や祈祷の際にはほとんど使用されません。

つまり、初穂料は「良い出来事が起こりますように」「悪いことが起こりませんように」という儀式に対してのお礼としてお渡しするものなのです。

しかし、実際に用意をする段階になってみると、「これは初穂料でも良いの?」と迷う人も少なくありません。

では、どのような時に初穂料を用意すべきなのか、具体的な例を挙げて紹介します。

お祓いや祈祷をお願いする時

車を購入した際や厄年を迎えた時、神社でお祓いや祈祷をする人も多いことでしょう。

お祓いや祈祷は、神様にお願いして悪い出来事を祓い、万事うまくいくように祈るための儀式です。

したがって、この儀式を行ったことに対するお礼として初穂料を用意し、神社にお渡しして感謝の気持ちを伝えます。

家内安全や病気平癒などのときも初穂料になりますので、お祓いや祈祷の時には初穂料を用意してお渡ししましょう。

人生の節目のお参りをする時

お子さんが生まれた際、成長に合わせて人生の節目ごとにお参りをします。

「お宮参り」や「七五三」がこれにあたりますが、このときにも初穂料を用意して神社にお渡ししましょう。

お宮参りや七五三のときには神社ごとに詳細な案内をしてもらえるので、事前にお参りをする神社に尋ねておくと良いでしょう。

地鎮祭・竣工式を行う時

個人の家屋や商業ビルなどを建てる時、工事が無事に済むよう行われるのが地鎮祭や竣工式です。

家屋がビルを建てる予定の土地に儀式の用意をし、神主様に出向いていただいて土地を鎮め、工事の安全を祈祷します。

地鎮祭や竣工式も、「悪いことが起こりませんように」という願いを込めて行われるので、お礼に初穂料をお渡ししましょう。

神前で結婚式を行う時

神前で行う結婚式は、神様の前で新しい家族になることを誓う大切な儀式なので、初穂料を用意して感謝の気持ちを伝えます。

ブライダルサロンなどを通して予約をする場合は、初穂料についての説明を事前に受けられることもありますが、個人で予約をする場合は事前に神社と良く相談し、わからない点について尋ねるようにしてください。

お札やお守りをいただく時

あらためて初穂料と聞くとつい身構えてしまいますが、実は一番身近で多くの人が経験しているのがお札やお守りをいただくときです。

神社に並べられているお守りやお札は、あらかじめ金額が提示されているため、つい「お金を出して購入した」という認識をしがち。

お守りやお札は「品物」ではなく神様の力が宿っており、それを持つことで厄災を祓っていただくものです。

そのため、お渡しするお金はすべて「初穂料」です。

つい普段の買い物と混同しがちですが、神社のお守りやお札は神様の力の一部であることを認識しておき、お金を渡す際には「お値段」ではなく「初穂料」と言うようにしましょう。

初穂料を包むのし袋の種類

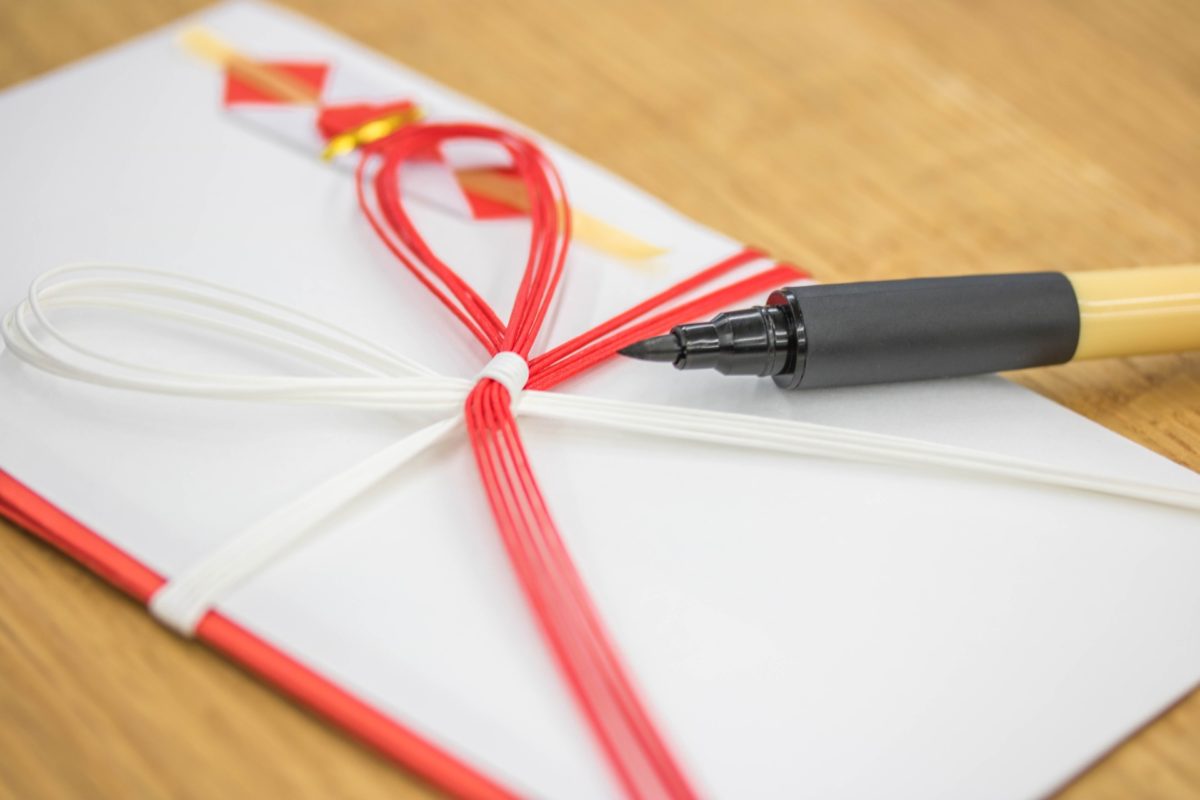

初穂料を渡す際には、それに相応しいのし袋を用意してお金を包むようにします。

のし袋にもさまざまな種類がありますが、神事の内容に合わせたのし袋を用意しなければなりません。

ここでは、初穂料を包むのし袋の種類について、神事の内容別に詳しく解説しましょう。

| 神事 | 初穂料 |

|---|---|

| 結婚式 | 紅白で結び切りの水引ののし袋 |

| お祓いや祈祷 | 白い無地ののし袋 |

| お守りやお札をいただく時 | のし袋無しでも良い |

慶事:紅白の水引ののし袋

子供の成長を祝うお宮参りや七五三、新築祝いといった慶事で初穂料をお渡しする際は、紅白の水引がついたのし袋を用意します。

紅白であればどのような水引でも問題ありませんが、「何度も良いことがありますように」という意味を込めて、紅白の蝶結びを選ぶことが一般的です。

包む金額やお祝い事の大きさに合わせて、それに相応しい紅白の水引ののし袋を用意しましょう。

結婚式:紅白で結び切りの水引ののし袋

慶事ごとの中でも、結婚式で初穂料をお渡しする時には、紅白の結び切りの水引がついたのし袋を用意してください。

一般的な考えでいくと、結び切りの水引は「これでおしまい」という意味があるため、慶事よりも弔事で使用されるケースが多いです。

しかし、結婚式の場合は「縁あって結ばれた二人がいつまでも仲良く暮らせますように」という願いが込められているので、紅白の結び切りの水引がついたのし袋にしましょう。

お祓いや祈祷:白い無地ののし袋

お祓いや祈祷は、慶事ではないので水引がついたのし袋は使用しません。

まれに地鎮祭や竣工式などで紅白の水切りののし袋を使用することもありますが、これは各地域や神社の考え方によっても変わってきます。

お祓いや祈祷の場合、基本となるのは白い無地ののし袋ですが、気になる場合は周囲の人や神社に相談し、適切なのし袋を選ぶと良いでしょう。

お守りやお札をいただく時:のし袋無しでも良い

神社にお参りに出向いた時、ふと目についたお守りやお札をいただくことがあります。

このような場合には、のし袋無しで初穂料をお渡ししても問題ありません。

ただし、お渡しするお金は料金ではなく初穂料なので、金額がわからない場合は「初穂料はおいくらですか?」と尋ねるようにしてください。

初穂料ののし袋はどこで買うことができる?

初穂料ののし袋は、水引が印刷された一般的な物なら、コンビニやスーパーなどでも簡単に購入できます。

外袋と内袋が分かれているものや水引が立派で多めの金額でも包めるようなのし袋の場合は、文房具の品揃えが良いお店に行くと良いでしょう。

最近では、100円均一のお店にも良い物がそろっていますので、行きやすいお店で適切なのし袋を購入してください。

初穂料で包む金額の目安

初穂料は、多くの場合各神社であらかじめ定められているので、それにしたがって金額を包むことが一般的です。

しかし、地域によっては初穂料が定められておらず、お包みするべき金額がわからないケースもあります。

そこで、ここではお包みする金額の目安をケース別に紹介しますので、初穂料を用意する際の参考にしてみてください。

| ケース | 初穂料 |

|---|---|

| お宮参り・七五三 | 5千円〜1万円 |

| お祓い・祈願 | 3千円〜5千円 |

| 神前結婚式 | 5万円〜10万円 |

| 地鎮祭・竣工 | 2万円〜5万円 |

お宮参り・七五三:5千円〜1万円

お宮参りや七五三の場合、お包みする初穂料の平均金額は5千円〜1万円です。

神社によっては、七五三の御祈祷内容によって平均金額よりも前後することがあります。

多くの場合は神社ごとに金額が定められていますが、尋ねてもわからない時は周囲の人の相談し、こちらの金額を目安に用意してみましょう。

お祓い・祈願:3千円〜5千円

お祓いや祈願の場合、お包みする初穂料の平均金額は3千円〜5千円です。

これはお祓いや祈願の内容によっても異なるため、必ずしもこの金額というわけではありません。

できれば事前に神社に尋ねておき、あらかじめ定められている場合はその金額を、わからない場合は周囲の人と相談してお包みする金額を用意しましょう。

神前結婚式:5万円〜10万円

神前結婚式の場合、お包みする初穂料の平均金額は5万円〜10万円です。

こちらも神社によって異なってくるので、必ずしもこの金額というわけではありません。

結婚式場も備えている神社の場合は、お尋ねしても丁寧に答えていただけます。

そのため、まずは神社に相談してから相応しい金額を用意してみましょう。

地鎮祭・竣工:2万円〜5万円

地鎮祭や竣工式の場合、お包みする初穂料の平均金額は2万円〜5万円です。

ただし、この金額は地鎮祭や竣工式の規模によっても変わってくるため、必ずしもこの金額ではありません。

神社によっては金額が定められていることもありますが、社屋などを建てるための地鎮祭や竣工式の場合は、この平均金額よりも多くお包みすることもあります。

紹介した金額はあくまで目安です。

まずは神事をお願いする神社に尋ねてみたり、周囲の人と相談して決めるようにしましょう。

初穂料ののし袋の書き方

初穂料をお包みするのし袋には、表書きや金額・住所などを書かなければなりません。

表書きは書き方がある程度決まっているため、それにしたがって書く必要があります。

ここでは、のし袋の表書きや裏面の書き方を、使用するのし袋の種類別に分けて詳しく解説しましょう。

のし袋が外袋と中袋に分かれている場合

のし袋が外袋と中袋に分かれている時は、それぞれに表書きと名前・住所を書いていきます。

のし袋の書き方を順を追ってご紹介しますので、書く際の参考にしてください。

書き方①:外袋袋の中央上部に初穂料と書く

まずは外袋を包んだときの形にし、表面の中央上部に初穂料と書いてください。

書くときは濃墨の筆ペンを用意し、大きく太文字で「初穂料」と書きましょう。

書き方②:外袋の中央下部に名前を書く

次に、外袋の表面中央下部、つまり初穂料と書かれた文字の下に名前を書きます。

のし袋の表面に書く名前は、お参りする人や祈祷・祈願を受ける人の名前です。

つまり、お宮参りや七五三の際には、お子さんの名前を書くことになるので注意してください。

書き方③:中袋の表面に金額を書く

外袋の表書きが済んだら、次に中袋の表面に金額を書きます。

仮に5万円をお包みする時は、中袋の表面中央に「金伍萬円」と書いてください。

金額はすべて漢数字で書きますので、記入する前に漢字を調べておきましょう。

書き方④:中袋の裏面左下に住所を書く

最後に、表袋の裏面下を目安にして、お包みする人の順序を記入します。

こちらの住所も、記入するのは祈祷や祈願を受ける人の住所です。

地方の場合、昔の通り名や字名で記入する人もいますが、できるだけ現在の正式な住所を書くようにしましょう。

のし袋が表袋と中袋に分かれていない場合

のし袋が表袋と中袋に分かれていない場合は、一つの袋の表面と裏面に必要な記入をしましょう。

具体的な書き方は次のとおりです。

書き方①:表面の中央上部に初穂料と書く

まずのし袋を表面にし、中央上部に初穂料と書いてください。

書く際は濃墨の筆ペンを用意し、太字で大きく記入しましょう。

書き方②:表面の中央下部に名前を書く

次に、表めんの中央下部、初穂料と書いた下に名前を記入します。

初穂料は祈祷や祈願を受ける人がお包みするものなので、お金を用意する人が違っても祈祷や祈願を受ける人の名前を書きましょう。

書き方③:裏面の左側に金額と住所を書く

表面を書き終わったら、のし袋の裏面の左側にお包みした金額と住所を書きます。

金額を中央よりも少し上に記入し、列をずらして金額よりも少し下から住所を記入していきましょう。

金額はすべて漢数字で書き、住所も祈祷や祈願を受ける人の正式な住所を記入してください。

初穂料ののし袋のマナー・注意点

初穂料ののし袋は、神様への感謝の気持ちを包むためのものなので、いくつか気をつけなければならないマナーや注意点があります。

では、具体的にどのような点に注意しなければならないので、初穂料ののし袋のマナーや注意点についてご紹介しましょう。

マナー・注意点①:状況に合わせてのし袋を選ぶ

初穂料を包むためののし袋は、状況に合わせて選ぶ必要があります。

例えば、病気平癒や厄払いの祈祷・祈願の際には、紅白ののし袋はあまり相応しいとは言えません。

逆に、慶事の神事で初穂料をお包みする際には、白い無地ののし袋よりも紅白の水引がついたのし袋の方がマナー的にも相応しくなります。

しかしm同じ慶事であっても、結婚式の場合は何度も繰り返すと演技が悪くなるため、紅白で結び切りの水引がついたのし袋を選ばなければなりません。

初穂料は、神事に対する感謝を気持ちを伝えるものなので、状況に合わせて相応しいのし袋を用意してお金を包むようにしましょう。

マナー・注意点②:初穂料と玉串料を間違えない

初穂料も玉串料も、神社にお渡しするためにお金をお包みしたものです。

しかし、玉串料は初穂料よりもさらに「お供物」という意味合いが強くなり、神様がくださった御加護に対する感謝の気持ちとは少しずれてしまいます。

さらに、玉串料は神式の葬儀でのお供物としてお渡しすることも多く、神社側も区別して考えることが一般的です。

初穂料を用意する際、どうしても表書きで迷うようなことがあったら、神事をお願いする神社に問い合わせて正しい書き方を指示してもらうと良いでしょう。

マナー・注意点③:水引は蝶結びを基本にする

初穂料は、良い出来事や良い願いが叶うよう祈願するときに用意する物なので、のし袋は紅白の水引が蝶結びになっているものが基本です。

紅白の蝶結びの水引には、「良いことが何度も起こりますように」という意味が込められているため、慶事の神事では蝶結びの水引が多く使用されています。

ただし、同じ慶事であっても結婚式の場合は、何度も繰り返すことが離縁につながってしまうため相応しくありません。

また、病気平癒や厄払いも慶事とは少し離れてしまいますので、祈願や祈祷の内容に合わせてのし袋を使い分けましょう。

マナー・注意点④:金額は漢数字で書く

初穂料の金額は、すべて漢数字で書くのがマナーです。

漢数字といえば、「一、二、三……」というように認識されている人が多いですが、こちらは旧字体ではないのでのし袋では使用しません。

初穂料の金額は、「大字(だいじ)」と呼ばれる字体で書きます。

初穂料ののし袋で使用する漢数字は次のようになっていますので、のし袋に記入する際の参考にしましょう。

なお、金額の最後に書く「円」は「圓」と書き、マナーを守った漢数字で金額を記入しましょう。

| 一般的な漢数字 | 大字(旧字体の漢数字) |

|---|---|

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 陸 |

| 七 | 漆 |

| 八 | 捌 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 仟または阡 |

| 万 | 萬 |

| 円 | 圓 |

上記の漢数字を組み合わせれば、初穂料に相応しい漢数字で金額を表せます。

まとめ

初穂料とそれを包むためののし袋は、神様への感謝の気持ちを伝えるためにお渡しするものです。

神事に合わせて相応しい初穂料とのし袋を用意し、マナーと注意点を守って神社にお渡ししましょう。