相続登記を申請するには、さまざまな添付書類が必要です。では、具体的にどのような書類が必要となるのでしょうか?

今回は、相続登記に必要な書類やそれぞれの取得費用を紹介するとともに、添付書類を返してもらうための原本還付手続きについても詳しく解説します。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)名義の不動産を、相続人の名義へと変える手続きです。

不動産の情報や所有者の情報は、法務局へ登録(登記)されています。そして、いくら相続人の内部で「長男がこの不動産を取得する」などと話し合いがまとまっていても、法務局で名義変更(相続登記)をしなければ、これを第三者に対抗(主張)することはできません。

第三者へ主張できないということは、たとえば二男にお金を貸している第三者が二男の法定相続分を差し押さえた場合、長男は「自分が相続することに決まっている」と主張したところで、差し押さえられた持分を返してもらうことはできないということです。

また、故人名義のままでは、不動産を売却したり担保に入れたりすることもできません。そのため、すぐには売る予定や担保に入れる予定がなかったとしても、将来このような必要性が生じた際、故人名義のままでは困るということです。

そのため、相続で不動産を取得することが決まったら、できるだけすみやかに相続登記まで済ませておくことをおすすめします。

相続登記全体の流れ

相続登記を行う場合の、全体の流れは次のとおりです。

ただし、下記はあくまでも一般的なケースで解説しています。状況によってはこれら以外の手続きが必要となるなど、下記と異なる場合もありますので、参考としてご覧ください。

- 不動産を相続する人を決める

- 相続登記申請書と添付書類を準備する

- 法務局に登記申請と完了書類の受け取りをする

不動産を相続する人を決める

はじめに、誰が不動産を相続するのかを決めることからスタートです。不動産を相続する人を決める方法としては、主に次の2つの方法が挙げられます。

遺言書に従う

被相続人が有効な遺言書を遺しており、その遺言書で不動産の取得者が指定されていたのであれば、原則としてその遺言書に従います。

遺産分割協議で決める

有効な遺言書がない場合や、遺言書があっても不動産を誰に渡すのか特に指定がない場合には、遺産分割協議で不動産の取得者を決めます。

遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要となるため、1人でも協議から漏れた相続人がいれば、その協議は無効となります。

また、遺産分割協議を成立させるには、原則として、相続人全員の合意が必要です。そのため、1人でも協議に納得しない相続人がいる場合には、遺産分割協議を成立させることができません。

当人同士での話し合いで決着がつかない場合には、「調停」や「審判」へ移行します。

調停とは、調停委員の立ち合いのもと、家庭裁判所で行う話し合いのことです。審判とは、裁判所に遺産の分け方を決めてもらう手続きを指します。

相続登記申請書と添付書類を準備する

不動産を相続する人が決まったら、相続登記申請書と添付書類を準備します。

相続登記申請書とは、相続登記のメインとなる書類です。原則としてこの申請書どおりに登記がされますので、誤りのないよう正確に作成してください。

なお、相続登記申請書は預貯金の相続手続書類などとは異なり、穴埋め形式ではなく、原則として自分で一から作成しなければなりません。

法務局のホームページに登記申請書の記載例が載っていますので、自分で相続登記をする場合には参考にするとよいでしょう。添付書類については、後ほど詳しく解説します。

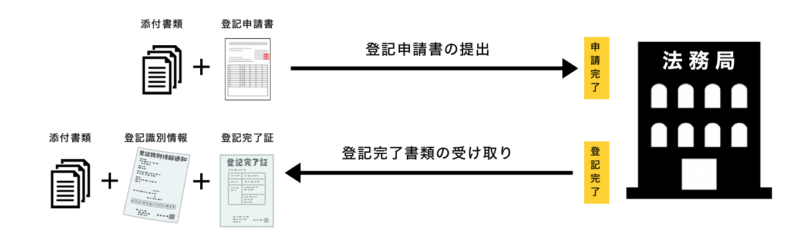

法務局に登記申請と完了書類の受け取りをする

相続登記申請書と添付書類の準備ができたら、登記を申請しましょう。専門家はオンラインで申請を行うことが多いのですが、オンライン申請には機器の設定などの準備が必要です。

そのため、自分で登記申請をする場合には、法務局の窓口へ持ち込んで申請するか、法務局へ郵送で申請する方法を選択することをおすすめします。

郵送の場合には、必ず手渡しでされる書留で送るか、レターパックプラスで送りましょう。普通郵便など、配達時に手渡しされない郵便では送らないでください。

登記が無事に完了したら、法務局から登記完了書類を受け取りましょう。登記完了書類は法務局の窓口で受け取ることができる他、あらかじめ返送用の封筒と切手を提出しておくことで、郵送してもらうことも可能です。

返送は本人限定受取郵便となるため、一般書留の料金に本人限定受取オプションの100円を加算した料金分の切手を用意しましょう。

相続登記に必要な添付書類とは

相続登記には、登記申請書のほか、添付書類も必要となります。

登記する内容は、登記申請書に記載します。そして、登記申請書の根拠書類となるのが、添付書類です。

相続登記で必要となる主な添付書類

相続登記の添付書類としては、大きく分けて「登記原因証明情報」「住所証明情報」「評価証明書」の3つが必要です。

| 書類 | 内容 | 該当する書類 |

|---|---|---|

| 登記原因証明情報 | 登記原因を証明する書類。遺言、遺産分割協議、法定相続分によって、申請者が法的に正しく相続することを証明するための書類。「申請者は戸籍上、正しい相続人か?」「相続人全員の同意を得ているか?」などの情報を、この書類をもって証明する。 |

|

| 住所証明情報 | 不動産を相続する申請者の住所情報を証明する書類 |

|

| 評価証明書 | 不動産にかかる登録免許税の算定根拠を証明する書類 |

|

具体的にどのような書類がこれらに該当するのか、詳しく見ていきましょう。なお、ここで解説をするのは、一般的な必要書類です。状況によってはこれら以外の書類が必要となる場合もありますので、自分で相続登記を申請する際には、あらかじめ管轄の法務局で必要書類を確認してから申請することをおすすめします。

登記原因証明情報

相続登記の登記原因証明情報に該当するのは、次の書類です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人間での遺産分割協議の結果をまとめた書類です。相続登記をしようとする不動産を誰が相続することになったのか、誰が見てもわかるよう明確に記載しましょう。

不動産は、「自宅」「自宅の敷地」などと書くのではなく、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)どおりに所在や種類などを明記してください。記載内容があいまいである場合には、登記ができない可能性があります。

遺産分割協議書には、相続人全員が合意したことの証明として、相続人全員の実印での捺印が必要です。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に押印した印が実印であることの証明として、相続人全員の印鑑証明書を添付します。取得手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度のことが一般的です。

原則として住所地の市区町村役場で取得しますが、最近では役所まで行かずとも、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアのコピー機の操作で印鑑証明書が取得できる自治体も増えています。

印鑑証明書を代理で取得するには印鑑カードなどを預ける必要があるため、印鑑証明書はそれぞれの相続人に取得してきてもらうことが多いでしょう。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本が必要です。それぞれ、その時点で本籍を置いていた市区町村役場で取得します。

取得手数料は全国一律で、戸籍謄本なら1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本は1通750円です。

なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪である場合には、これらに加え被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要となります。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が生存していることを確認するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。それぞれ、相続人が本籍を置いている市区町村の役場で取得しましょう。取得手数料は、全国一律で1通450円です。

なお、1通の戸籍謄本に被相続人の配偶者と長男が入っているなど1通の戸籍謄本に複数の相続人が入っている場合もありますが、同じものを複数添付する必要はありません。

被相続人の除票

被相続人が不動産の所有者と同一人物であることを示すため、被相続人の除票が必要です。除票は、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得しましょう。

取得手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度であることが一般的です。被相続人が住所変更の登記をしておらず、不動産登記上の住所と除票で確認できる住所が異なる場合には、権利書など別の書類の添付も必要となります。

相続関係説明図

相続関係説明図とは、被相続人の相続関係を表した図面です。特に決まった様式はありませんが、被相続人の情報と相続人の情報、そして被相続人と相続人の関係性などがわかるよう、明確に記載します。

この相続関係説明図は、添付書類の原本還付を受ける際に必要です。原本還付については、後ほど解説します。

住所証明情報

相続登記における不動産証明情報とは、不動産を相続する相続人の住民票のことです。新たな名義人となる相続人の情報を、正しく登記するために必要となります。

住民票は、住所地を管轄する市区町村役場で取得しましょう。印鑑証明書と同じく、コンビニエンスストアで取得ができる自治体も増えています。

取得手数料は市区町村によって異なりますが、1通200円から400円程度であることが一般的です。

評価証明書

評価証明書は、相続登記にかかる登録免許税を正確に計算するために必要となります。

相続登記における登録免許税は、原則として次の式で算定されるため、この計算の基となる固定資産税評価額を示す書類が必要なのです。

- 登録免許税=不動産の固定資産税評価額×1,000分の4

具体的には、「固定資産税評価証明書」または「固定資産税評価通知書」を取得して、添付することとなります。これらの書類は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得しましょう。

課の名称は市区町村によって異なりますが、「固定資産税課」や「資産税課」などです。取得手数料は、固定資産税評価証明書であれば1通300円前後(市区町村によって異なる)、固定資産税評価通知書は無料です。

遺言書がある場合は相続登記の添付書類はどう変わる?

有効な遺言書があり、その遺言書で不動産の取得者が明確に定められていた場合には、相続登記の添付書類が変わります。変わる内容は、次のとおりです。

追加で必要となる添付書類

遺言書がある場合には、添付書類として、その遺言書が追加で必要となります。なお、遺言書の種類が次のもの「以外」である場合には、あらかじめ家庭裁判所で「検認」を受けて、検認済証明書が付いた状態でなければなりません。

- 公正証書遺言

- 法務局での保管制度を使った自筆証書遺言

検認とは、以後の偽造や変造を防ぐ目的で、家庭裁判所で行う遺言書の確認手続きです。

不要となる添付書類

遺言書がある場合には、上で解説をした添付書類のうち、次のものが不要となります。

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 不動産を相続する相続人以外の相続人の戸籍謄本(不動産を相続する人の戸籍謄本のみが必要)

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(ただし、死亡の旨が記載された最後の戸籍謄本または除籍謄本は必要)

このように、遺言書がある場合には、添付書類が大きく軽減されます。

相続登記の添付書類は返却してもらえる?

相続登記を申請するには、上で解説をしたとおり、さまざまな添付書類が必要です。

そして、これらの書類の大半は、銀行口座の解約など他の相続手続きで求められる書類と重複しています。そのため、できれば登記完了後には、原本を返してほしいことでしょう。

では、相続登記の添付書類を返却してもらうことはできるのでしょうか?

添付書類の返却には原本還付手続きが必要

特に原本還付の手続きをしないまま相続登記の申請をしてしまうと、添付書類の返却を受けることができません。添付書類の原本還付を受けるには、一定の手続きが必要となります。

相続登記で添付書類の原本還付を受ける方法

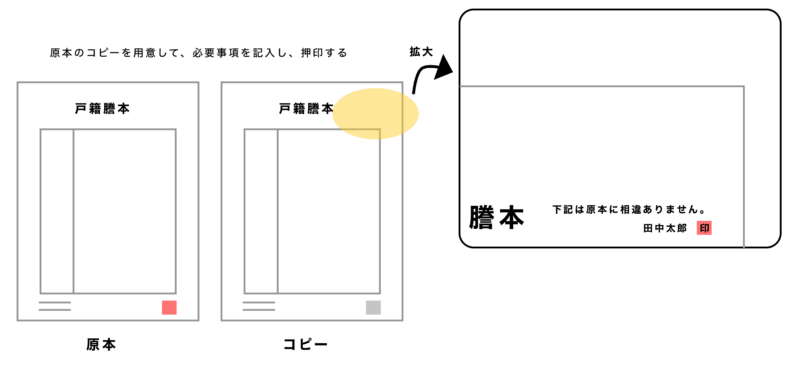

相続登記の添付書類について原本還付を受けるためには、登記申請時に、次の対応をすることが必要です。

- 原本のコピーを取る

- 以下の図にあるように、コピーに「下記は原本に相違ありません」と記載し、その下に署名と押印をする

- 登記申請時に、原本とともにコピーを提出する

このような対応をしておくことで、登記完了後に添付書類を返してもらうことが可能となります。

相続関係説明図の添付で原本還付してもらえる添付書類

相続登記の場合、次の書類については、上のようにコピーを添付しなくても原本還付を受けることが可能です。ただし、これらの原本還付を受けるためには、上で解説をした相続関係説明図を添付することが要件となります。

- 被相続人についての戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本

- 相続人の戸籍謄本

| 条件 | コピーを提出しなくても返送してもらえる書類 |

|---|---|

| 相続関係図を提出すること |

|

まとめ

相続登記の申請には、登記申請書のほか、多くの添付書類が必要となります。必要な添付書類は状況によって異なりますので、自分で相続登記を申請する際には、法務局に相談しつつ取得を進めると良いでしょう。

しかし、必要となるすべての書類を自分で用意することは、簡単なことではありません。特に、相続関係が複雑である場合や被相続人に転籍が多い場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合などには、書類を取り寄せるだけでもひと苦労でしょう。

相続登記に必要な添付書類の収集で困ったら、書類取得の代行サービスを利用されることをおすすめします。